—美术的历史物质性—

许多美术史家注意到学科理论化、概念化的一个负面结果,即对艺术品本身的研究渐趋薄弱。美术史教学越来越局限于课堂讲授、阅读和写作;鉴定和断代等基本技术从课程和考核中消失。这种认识使他们开始重新强调艺术品原物,以及处理艺术品的各种专业技术的重要性。但这并不是说这些人(包括笔者在内)希望回到古典美术史的起点,把著名艺术家和艺术品重新当做历史叙事的主体,把研究方法再次简化为风格分析和图像辨识。

他们因此面临一个挑战,其症结在于如何把“实物”和“理论”从互相对立的状态转变为相互支持的关系——如何既能够回到美术馆里去检验、分析实际艺术品,又能够继续使用和发展过去二三十年中积累起来的对美术和视觉文化的解释性理论和方法。本文所提出的“历史物质性”(historical materiality)的这个概念,可说是针对这种挑战做出的一个提案。

这个提案的基本前提是:一件艺术品的历史形态并不自动地显现于该艺术品的现存状态,而是需要通过深入的历史研究来加以重构。这种重构必须基于对现存实物的仔细观察,但也必须检索大量历史文献和考古材料,并参照现代理论进行分析和解释。研究者因此把作品同时作为历史解说的主体和框架,其结果是对当前美术史研究中流行的种种二元性解释结构——包括作品与理论、文本(text)与上下文(context)、实物与复制品——的打破。

当我在一次学术会议中提出这个观念时,一位敏锐的听众(也是一位素享盛名的西方美术史家)在提问中认为我所建议的首先不是一个研究方法的问题,而是对于作为美术史研究对象的“实物”(actual objects)的不同理解。这个按语可以说是一针见血,也帮助我进一步思考艺术品“历史物质性”的含义。简言之,虽然“艺术品”这一概念一直是美术史学科定位的基础,但是研究者的一个基本倾向是把现存的艺术品实物等同于历史上的原物。

这种态度的最佳说明是盖蒂基金会和布朗大学于上世纪八十年代组织的一个调查计划,其目的是了解当代美术史研究者的实际工作程序。为此目的,这两个机构设计了可以互补的两项调查。一是对不同性别、机构、地点、专业的十八位美术史家进行详细访谈,了解他们的研究目的、方法、过程、理论认同以及达到结论的方式。二是超越这种回顾性的个人陈述,对两个当时正在进行的美术史研究计划进行同步跟踪、量化统计。统计的内容包括研究者所使用材料的种类,分析每种材料(包括实物、复制品、原始档案、二手资料、学者述评等等)所投入的人力和物力,与其他学者的讨论交流,对材料的综合处理以及实际写作的时间。由于这两个计划中的一个是撰写一本展览图录,另一个是纯学术研究,调查者认为对其过程和方法的调查或可揭示美术史和美术馆在研究过程中操作方式的异同。

这个调查计划的结果最后发表在盖蒂基金会出版的一本厚厚的报告书中,书名为《实物、图像、查询:工作中的美术史家》(Object, Image,Inquiry: The Art Historian at Work,Elizabeth Bakewell 等编,一九八八)。书中一个很有价值但并不令人惊讶的结论是,几乎所有被采访的研究者——无论是大学教授还是美术馆研究人员——都表示在可能的情况下,美术史研究的出发点应该是“艺术品原物”(original works of art),对复制品(如摄影、数码图像等)的使用只是不得已或辅助的手段。

但另一个在我看来更加值得注意的现象是,除了一位学者以外,没有一个访谈者对“艺术品原物”的含义进行说明,而这位学者也只是抽象地认为这个概念所指的是艺术品“体质上存在”和它的“实物状态”。因此,虽然盖蒂基金会和布朗大学的这项调查证明了艺术品原物对美术史家的重要性,但另一方面也暴露了美术史家对这个概念的模糊。可以说,对所有参与这项计划的人来说,他们对“艺术品原物”的认识还停留在直觉和约定俗成的层面上,被等同于美术馆中的实物。他们集中考虑的对象因此也就一下滑到了在研究中使用“实物”还是使用“复制品”的问题。

这种把实物当做原物的倾向——即把“体质上存在”的美术品作为描述、考证和解释历史现象的封闭性前提——在美术史领域中相当根深蒂固,其结果是“美术史原物”的概念至今仍是这个学科中未被认真讨论过的一个假说。

换言之,虽然新一代的美术史家对美术品进行了多种角度的探索,包括它的“复制性”(reproducibility)、“上下文”、“感知”(perception)或“解释”(interpretation)等等,但是这些探索的对象大都基于美术品与各种外在因素的关系(包括复制技术、社会和政治环境、观者、解释者等)。其结果是虽然“艺术品原物”为发展各种解释性理论提供了概念上的底线,它自身却逃离了理论的质疑。

但是实物并不等于原物,我们因此需要对“美术史原物”的概念进行反思,对美术馆藏品的直觉上的完整性提出质疑。这种反思和质疑并不是要否定这些藏品。恰恰相反,这种反思和质疑可以在更大程度上发挥藏品作为历史材料的潜在意义,因此能够真正地促进“实物的回归”。这是因为一旦美术史家取消“实物”和“原物”之间的等号,他们就必须认真地考虑和重构二者间的历史关系。这个重构过程会引导他们发现和思考很多以前不曾想到的问题,而这些问题的核心也就是美术的“历史物质性”。应该说明的是以往对艺术品的优秀研究往往包含了这类历史思考,而我的目的是将其提升到方法论的层次上去理解。试举数例说明。

传为展子虔之作的《游春图》

绘画史学者很早就注意到两张传世名画的相似之处,一张是现藏故宫博物院、传为展子虔之作的《游春图》,另一张是现藏台北故宫博物院、传为李思训之作的《江帆楼阁图》。但是傅熹年先生在一九七八年讨论前者年代的时候提出二者虽然同出一本,但是《江帆楼阁图》原来应该是一幅四扇屏风最左面的一扇,而非全图。这个论点虽然在傅先生的文章中一带而过,但却具有重要的学术潜力,因为它指出了大量古代绘画在历史过程中不断改换面貌、地点、功能和观看方式——即被赋予不同历史物质性——的事实。我曾想过为什么别的学者比较了这两张画的异同但却没有提出这个论点?窃以为这是因为傅先生对建筑史的长期浸研,使他看待绘画的眼光能够超越画面上的形象和笔法,扩及绘画的媒材以及与建筑空间的关系。

《江帆楼阁图》和《游春图》局部对比

唐宋画史记载了大量的“画屏”和“画障”。这些可称为“建筑绘画”的作品大都已消失了,今天能够在美术馆里看到的凤毛麟角必然是被动过手术、植入其他艺术形式的幸存者。据此线索,苏立文(MichaelSullivan)曾专文讨论后世绘画研究中的若干经典作品(如传董源的《寒林重汀图》等)首先是作为画屏而创作的,现存卷轴不过为原画局部重新装裱的结果。

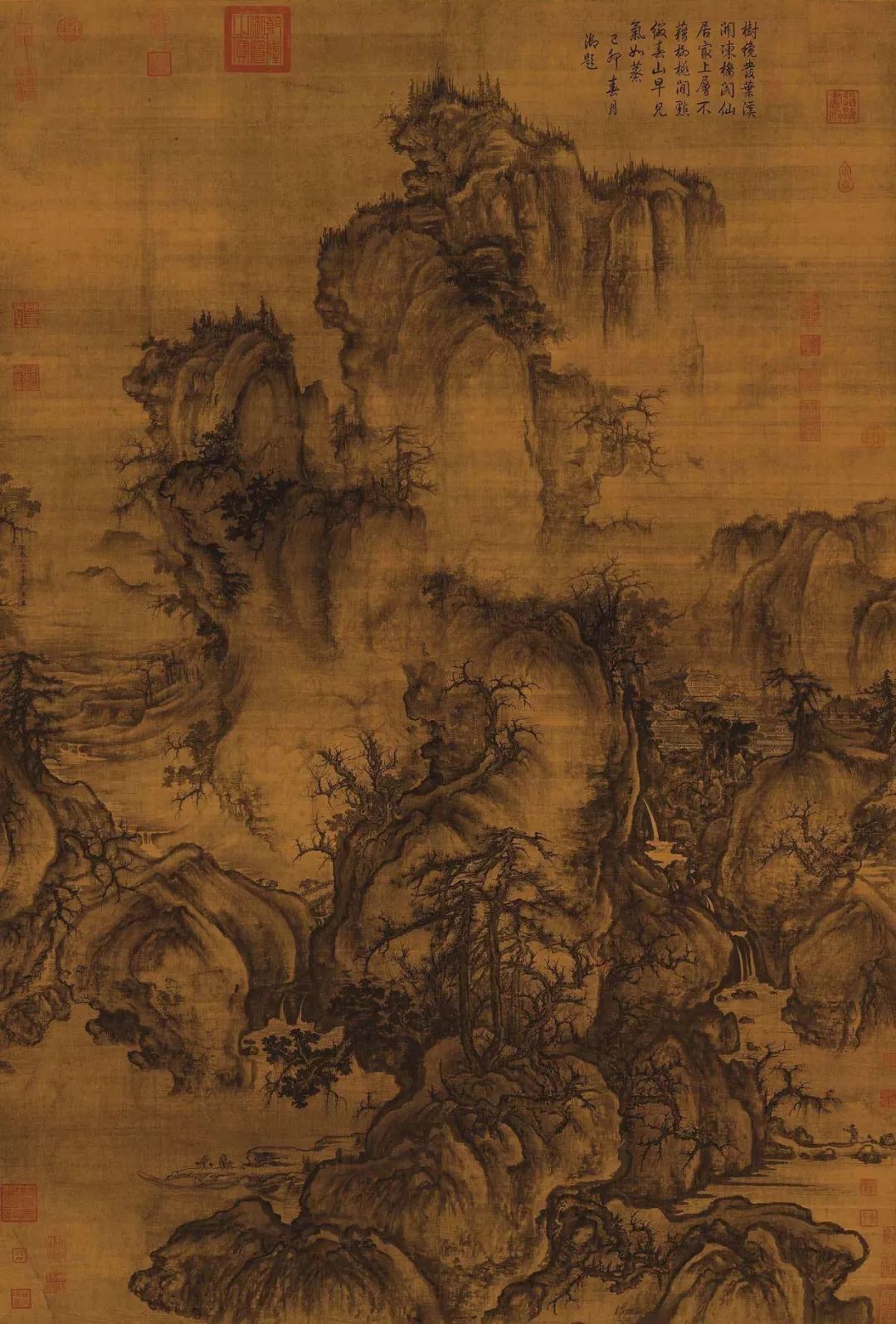

郭熙《早春图》

其他研究者也追溯了郭熙《早春图》等画的渊源,提出这幅著名卷轴画原来是北宋宫殿中的一套建筑画中的一幅。这种种情况实际上在当时的著作中说得十分清楚,并不是什么秘而不宣的禁忌。如邓椿在《画继》卷十《论近》中写道:他祖上被赐予汴京龙津桥旁的一个宅子,里边的屏风和壁障都是当时画院画家所作的花鸟及风俗画。他父亲被任命为提举官的时候,朝廷派遣了一个中官负责监修这所宅第。一天,邓椿的父亲看到裱工用“旧绢山水”擦拭桌子,他拿过来一看,发现竟然是郭熙的作品。询问之下,那位中官说:“此出内藏库退材所也。昔神宗好熙笔,一殿专背熙作,上(徽宗)继位后,易以古画,退入库中者不止此尔。”邓椿之父因此请求徽宗赏赐给他这些“退画”。徽宗不但答应了,而且派人把废弃的郭熙壁障整车地拉到邓宅。从此之后,邓家房子的墙壁上挂满了郭熙的作品。

这个记载非常有名,讨论郭熙的著作很少有不引的,但是引用的目的则有不同。对本文来说,邓椿所记引导我们思考两个问题,都和这里所讨论的艺术品的“历史物质性”有关。首先,这个记载透露了宋神宗时期皇宫中“一殿专背(即‘裱’)熙作”的状态,这应该是郭熙创造《早春图》这类大幅山水(并落款“臣郭熙”)时的原始状态。因此,任何讨论这幅画的构图、功能以及观看方式的文章都必须首先重构这种原始状态,不然就成了无的放矢之作。这也就是说,目前人们在台北故宫博物院中看到的《早春图》只是这幅画的“实物”而非其“原物”;要获知有关它作为历史原物的信息就必须对其“历史物质性”进行研究。也许有的人会说:如果研究者的关注点是郭熙的笔墨技法的话,这种研究则似不需要。但是笔墨离不开观看,而观看必然和绘画的形式和空间有关。沈括在谈董源作品《落照图》的时候说:“近视无功,远观村落杳然深远,悉是晚景,远峰之顶宛有反照之色,此妙处也。”(《梦溪笔谈》卷十七)日本学者铃木敬因此认为:“……这种山水画,应该是在大壁面的画面上,也就是在必须留意及整个画面的结构及巨大的空间表现的范围内,要比细部描写的画面,更能发挥其特色。在现存传为董源画之上,像横卷一类,须将眼睛移到相当接近画面才能观赏的作品,便很少有粗放的感觉。在大画面的挂幅上,会得到与沈括所看到的作品一样的印象,可能就是这个缘故。”(《中国绘画史》,魏美月译,上卷,137 页)

邓椿的记载还引导我们思考另外一个问题,即郭熙绘画的“历史物质性”甚至在徽宗时期就已经发生了重要变化。更确切地说,这个变化在徽宗下令把郭画从殿中揭下,送入库藏时尚未发生,因为这个过程并没有造成作品功能和意义的转换。只是在邓椿的父亲获得了这些废物,将其重新装裱,作为至宝挂在家中四壁的时候,这些作品才被赋予了一种新的历史物质性。从形式说,这些画作从建筑绘画转变为卷轴画。从空间来说,它们从皇宫内的殿堂进入了私人宅第。从功能说,它们从宣扬皇权的政治性作品转化为私家收藏中的纯粹山水画。从观赏方式说,它们从要求“远观”的宏大构图转变为鼓励“近视”的独幅作品。我们不应该把这种种变化看成是令人遗憾的“历史的遗失”,因为它们同时揭示的也是历史的再创造。对美术的历史物质性的研究因此不仅仅是对一件作品原始创作状况的重构,而且也应该是对它的形态、意义和上下文在历史长河中不断转换的追寻。

需要强调的是:这种“历史物质性”的转换并非是少数作品的特例,而是所有古代艺术品必定经历的过程。一幅卷轴画可能在它的流传和收藏过程中并没有发生形态上的重大变化,但是各代的藏家在上面盖上了自己的图章、写下自己的题跋。尤其是经过乾隆等帝王把这类操作全面系统化之后,一幅古代绘画即使是形状未改但也已是面貌全非。我曾让学生使用电脑把这类后加的成分从一幅古画的影像中全部移去,然后再按照其年代先后一项项加入。其结果如同是一个动画片,最先出现的是一幅突然变得空荡荡但又十分谐和的构图,以后的“动画”则越来越拥挤,越来越被各种碎品所充满。奇怪的是,看惯了满布大小印章和长短题跋的一幅古画,忽然面对它丧失了这些历史痕迹的原生态,一时真有些四顾茫然、不知所措的感觉。但是如果我们希望谈论画家对构图、意境的考虑,那还真是需要克服这种历史距离造成的茫然,重返作品的原点。接下去的一张张动画则可以看成是对该画历史物质性的变化过程——对我们自身与作品原点之间的距离——的重构。

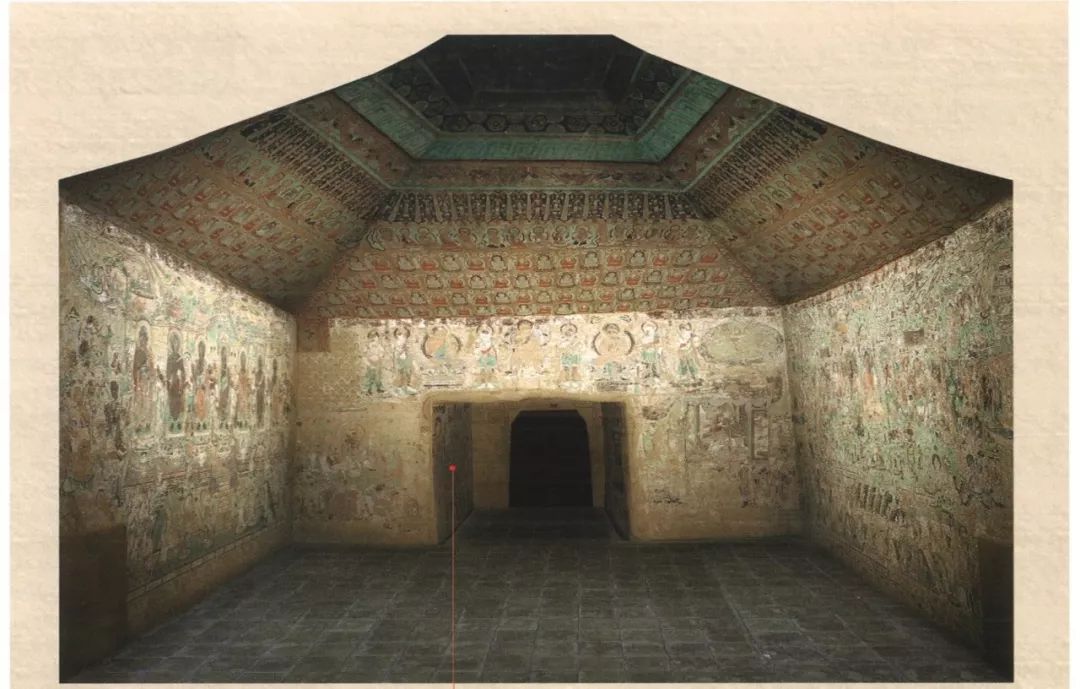

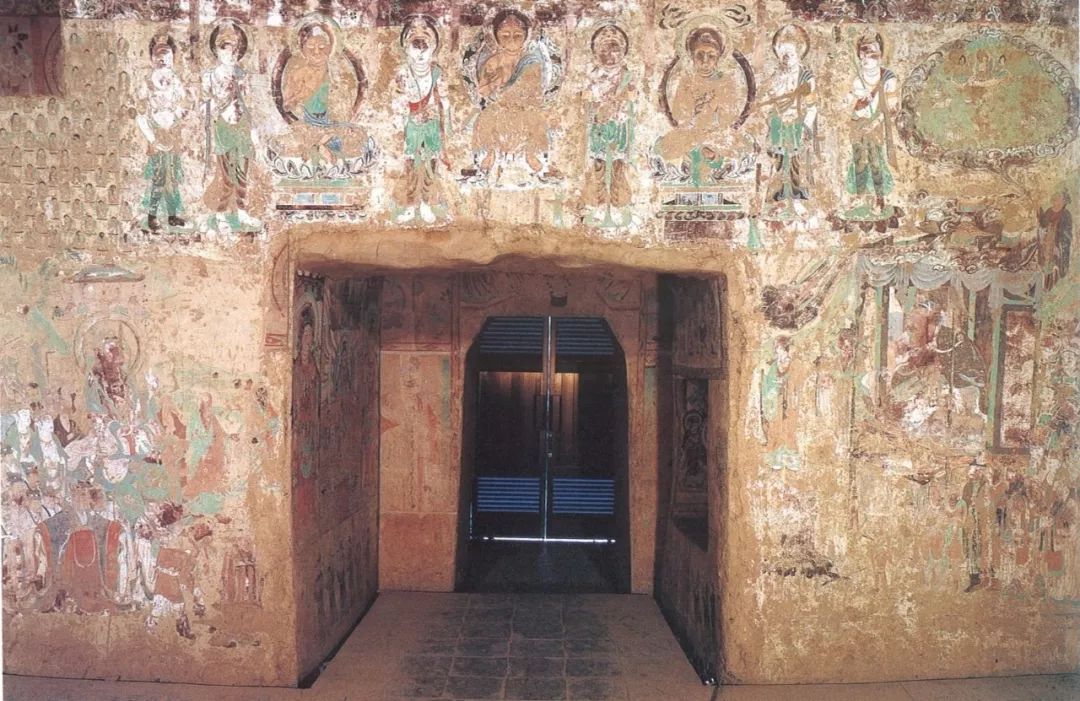

220窟全景

220窟东壁

敦煌莫高窟提供了另一种例子。研究这个佛教艺术宝库两本必备的工具书是《敦煌莫高窟内容总录》(以下简称《内容总录》)和《敦煌莫高窟供养人题记》,前者是对现存四百九十二个窟室及其壁画、雕塑内容的记述;后者包括了历代建窟者的发愿文、功德记以及画工和游人的题记。以这两项材料为基础,益以对遗址和图像资料的调查和研究,我们会发现不仅是每个洞窟,而且整个莫高窟群体都具有“历史物质性”的变迁史。二二○窟(或称“翟家窟”)是敦煌最著名的洞窟之一,《内容总录》中对该窟的记述开宗明义地说:“修建时代:初唐(中唐、晚唐、五代、宋、清重修)。”我们常常把“重修”看成是一种令人遗憾的次要历史现象(因此《内容总录》著者在这里放在括弧中加以注明),但是每次重修实际上都重新定义了一个石窟。特别是五代时期对二二○窟的重修将早期壁画大量覆盖,所画的“新样”文殊像明显表明了重修者翟奉达“厚今薄古”的态度和趣味。有意思的是,对这个窟累积历史的发现又是通过逐渐剥离晚期壁画实现的。首先是罗寄梅于一九四三年剥出窟内初唐壁画,以后敦煌研究所又在一九七五年剥出甬道南北壁底层壁画。可惜由于当时技术条件所限,无法保存剥下的晚期壁画,不然的话我们可以有几个不同时代的翟家窟,以显示这个窟的历史物质性的演变过程。

二二○窟的重修是由该窟所有者自己进行的,但是《敦煌莫高窟供养人题记》中的多条记录也反映出由寺院或社人重修废弃洞窟的情况。再者,如果我们把莫高窟作为一个整体考虑,我们又可以发现另外一种撰写历史的方法:每个窟都不是孤立的,每个时代的“窟群”都有着特殊相对位置和内部关系。任何新窟的兴建都会在一定程度上改变了石窟整体的面貌,任何旧窟的残毁也会起到类似的作用。在特定历史条件下,当地官府或寺院甚至有可能对窟檐和窟面进行统一修缮和装饰,把不同时代创立的窟群纳入一个统一的视觉形象。

从这些意义上说,莫高窟历史物质性的转换在过去的一千六百多年中从未停止,甚至在今天仍在持续。举例来说,二十世纪初拍摄的照片仍然显示了通向一些洞窟的直上直下的阶梯和阶梯前的牌坊,今日参观莫高窟的游客则不需再受这类攀登之苦,可以如履平地般地沿着层层混凝土栈道参观浏览,但所获得的自然也是另一番历史经验和感受。

“复制”是石窟物质性转换的另一大法门。除了编辑和印刷大量精美画册,为了保护原窟,敦煌研究院特制了八个原大的“复制窟”(包括二二○窟在内),目前设在敦煌石窟文物保护研究陈列中心以供参观。电脑数字化技术更造就了由敦煌研究院授权制作的梅隆国际敦煌档案,研究者现在可以足不出户地观看若干代表性洞窟的360度全方位显示和种种细节,其便利远非中古时代的僧侣或朝圣者所能想象。但退一步说,我们为这种便利所付的代价是那些僧侣和朝圣者在黑黝黝的洞室中面对缥缈恍惚的宗教偶像,幻想美好来世的情境。

我的最后一批例子数量最大,但用几句话就可以概括:这是那些在表面上并没有被改换面貌的艺术品,但是它们被置换了的环境、组合和观看方式使它们成为再造的历史实体。一面原来悬挂在墓室天顶上代表光明的铜镜被移到了美术馆的陈列柜里,和几十面其他同类器物一起显示铜镜的发展史。一幅“手卷”变成了一幅“长卷”,因为观众再不能真正用手触摸它,一段一段地欣赏移动的场景。任何从墓葬中移出、转入美术馆的器物、壁画、石刻都被不可避免地给予了新的属性和意义,同样的转化也见于为殿堂和寺庙创造的雕塑和绘画。所有这些转化都可以在“历史物质性”的概念下成为研究的课题,但是这些研究所探求的不再是一件作品的原始动机和创作,而是它的流传、收藏和陈列——它的持续的和变化中的生命。

斯蒂芬·麦尔维尔(Stephen Melville)和比尔·雷丁斯(Bill Readings)曾把美术史的解释方法总结为两类,一是“将实物插入一般性意义的历史”,二是“从对特殊表现的依赖中抽取文本”(Vision and Textuality,1995,21 页)。对美术的“历史物质性”的研究与这两种方法均有本质不同,因为它的基本前提是取消“实物”或“特殊表现”与“文本”或“一般性意义历史”之间的界限。它提倡的是在对艺术品本身的研究中重新安排解说的步骤,是研究者对实物和方法论的共同兴趣和重叠探索。这种“对实物的回归”因此不是对解释的拒绝,而是解释在艺术品研究中的内化。