北魏(386——534年,四——六世紀)是鮮卑人建的國家,鮮卑人原來生活在東北大興安嶺地區,過着狩獵生活,信薩滿教。後走出深山老林,來到蒙古草原,過着遊牧生活,386年立國,北朝開始。398年定都平城(山西大同),學習漢人農業,改信佛教。439年北魏統一中國北方。

446年北魏武帝滅法(第一次“三武滅法”),北方佛教美術毀滅殆盡。452年(5世紀後半)北魏恢複佛教,北方佛教美術重新起步。460年在首都大同開鑿雲岡石窟,調集各方工匠,建設首都皇家石窟,5世紀後半雲岡作爲首都(大同)佛像樣闆,影響整個北方。

北魏前期就已啓用漢人,仿漢改革,孝文帝時(471——499年,5世紀後期)進行漢化改革,學習南方南朝文化,494年遷都洛陽,進一步改革,富國強兵,疆域廣拓,威播西域、蒙古、山東、長江,達到鼎盛,孝文帝派蔣少遊去南齊首都南京考察,學習城市規劃、宮殿建築,回來後主持新都洛陽建設,這是北朝學南朝,洛陽學南京的最有力的證據。

北魏後期洛陽建設龍門石窟,6世紀前半龍門作爲新都(洛陽)佛像樣闆,影響北方,自然也影響雲岡。可見不論雲岡範式,還是龍門範式,都受南京影響。534年北魏滅亡,分裂成東、西魏。東、西魏立國時間不長,都是20幾年,又忙于打仗,無暇顧及文化建設,文化、藝術基本上沿襲北魏後期,也受南京影響。

北魏孝文帝漢化改革(471——499年,五世紀後期,近30年)是中國曆史上的偉大改革,北魏以此爲界,以前是北魏前期(五世紀),主要是鮮卑胡文化,繼承十六國文化,十六國文化同時受到新疆(例如龜茲)後犍陀羅(4——7世紀)藝術和東晉南京漢文化兩個方向來的影響,起初受後犍陀羅影響較大,後來不斷漢化。

孝文帝漢化改革後是北魏後期(六世紀),積極學習南朝漢文化,基本上已經漢化了。北魏佛一般是指北魏後期佛教美術(5世紀末和6世紀前期,40年左右),完全是在學習南朝南京文化,學習南朝盛行的陸探微陸家樣,所以北魏佛就是陸探微陸家樣,完全是中國式的佛像。

南朝經曆了宋(420——479年)齊(479——502年)梁(502——557年)陳(557——589年)四朝,首都都建在南京,是南朝的文化、藝術中心,是漢人文化的正統,是北朝胡人學習的榜樣(樣闆)。

南朝佛教與佛教美術都發展到頂峰,南京寺廟林立,成百上千,晨鍾暮鼓,萬人膜拜,如此大規模地建寺造像,可見當時南京佛教美術之盛,藝術家之多,理所當然是南北朝佛教藝術中心,自然而然是北朝佛教美術的學習樣闆,更何況南朝漢人政權一直被北朝胡人政權奉爲正統文化。

南朝最偉大的畫家是陸探微和張僧繇,他倆與東吳曹不興、東晉顧恺之合稱“六朝四大家”,在中國美術史上深遠影響。

陸探微(?——約485年,五世紀),南朝宋、齊時蘇州人,活躍于南京宮廷,擅畫佛像、肖像、插圖。學于顧恺之,與顧恺之并稱“顧、陸”,都畫“密體”。而陸探微“筆迹周密,勁利像錐刀”,直線造型,方正有力。其畫被稱爲“一筆畫”,筆勢連綿不斷,非常嚴謹,這些又與顧恺之“高古遊絲描”(曲線,輕松)迥然異趣。

陸探微畫人物“秀骨清像”,溫文爾雅,完全是中國南方文人的形象。謝赫評爲上品。其子也擅畫佛像,也是中國化、精緻化、文人化了。可惜他父子倆的畫都沒有流傳下來。

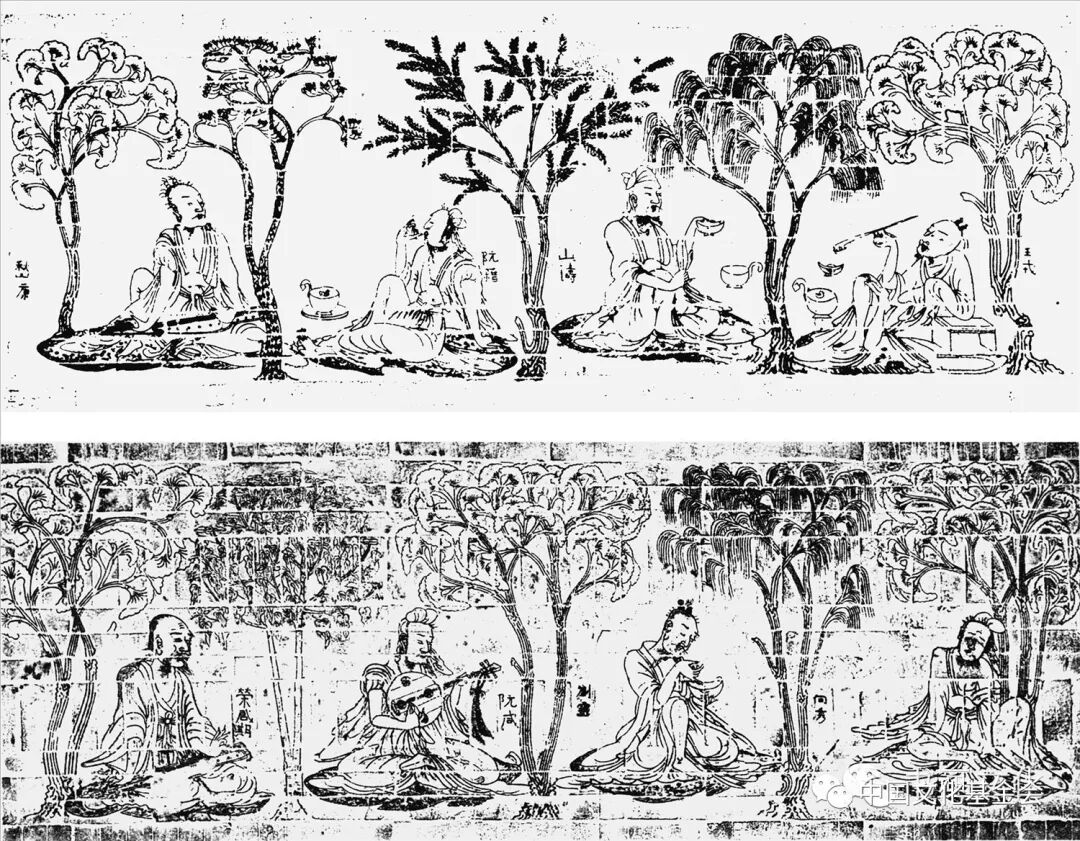

陸探微畫風廣泛影響到5世紀後期和6世紀前半。例如南京一帶南朝陵墓出土了多幅磚印壁畫《竹林七賢和榮啓期》,樹下文人,坐而論道,皆“秀骨清像”,可能就是根據陸探微的畫繪制的(參見拙作《中國壁畫史綱》,文物出版社1995年出版)。

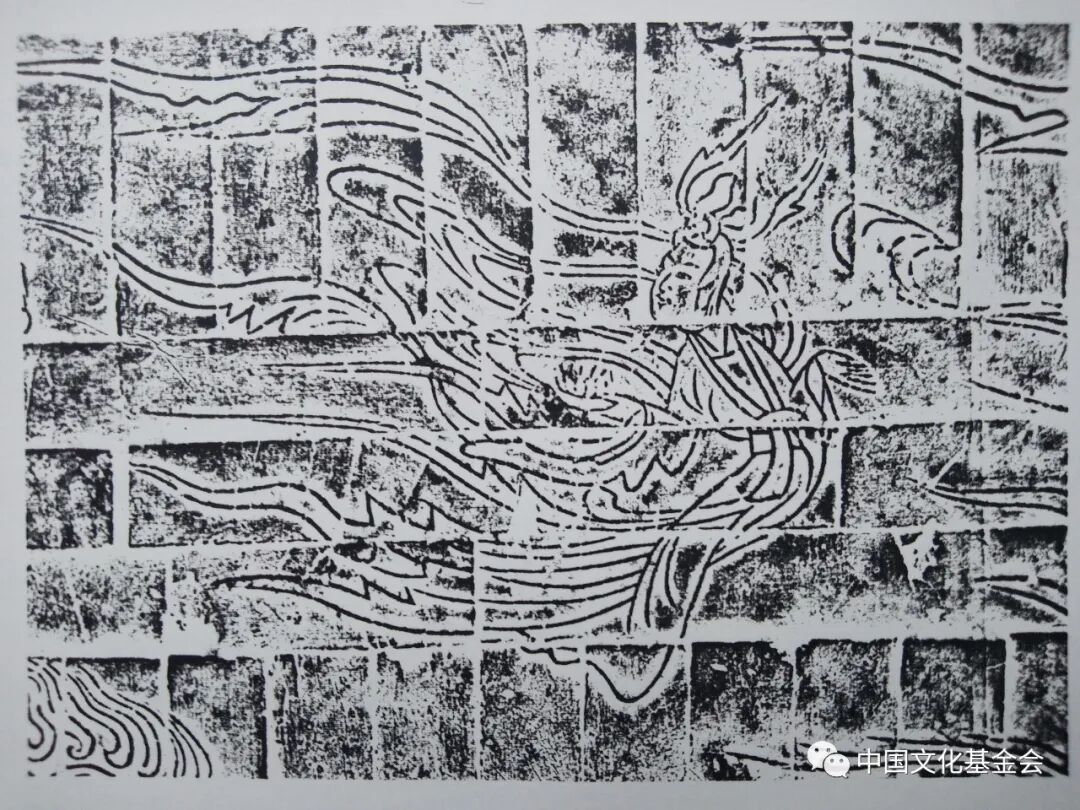

南京畫像磚,飛仙,陸探微畫風

再如河南鄧縣南朝畫像磚墓中的壁畫和彩繪畫像磚也是“秀骨清像”,也體現了陸探微畫風,此外河南洛陽出土的北魏石刻線畫也是“秀骨清像”,也可見陸探微畫風影響。

鄧縣南朝畫像磚墓壁畫,陸探微畫風

陸探微開創了“秀骨清像”式的中國佛像,首先影響了南朝佛像,當時南京佛寺就風行陸探微式的中國佛像,非常遺憾的是南朝佛像毀滅殆盡,石窟造像僅存南京栖霞山石窟和浙江新昌石窟這兩個石窟,都是齊梁高僧僧佑(445——518年,五六世紀)完成的,應是當時風行的“秀骨清像”的陸探微風格樣式。但十分遺憾的是,因後世重修,已面目全非了。(目前這種自以爲是的所謂“修複”,正在全國漫延,對我中華民族文物古迹破壞最大,有關領導應緊急叫停!對文物古迹最好的保護就是維持現狀)。陸探微陸家樣作爲首都南京樣闆,廣泛影響到南朝佛像(包括石窟造像和供家中禮拜的小佛像(金銅、石雕等),并以華夏正統樣闆影響到北方北朝佛像,影響之大,實爲罕見。真正的南朝佛像我們今天已經很難看到,隻能看到一些供家中禮拜的小佛像,而且現存極少,鳳毛麟角。“禮失求之于野”,中心(首都)文化失傳了,就得到外圍、邊遠地區去找,南朝南京佛像失傳,就得到四川、北方去找。

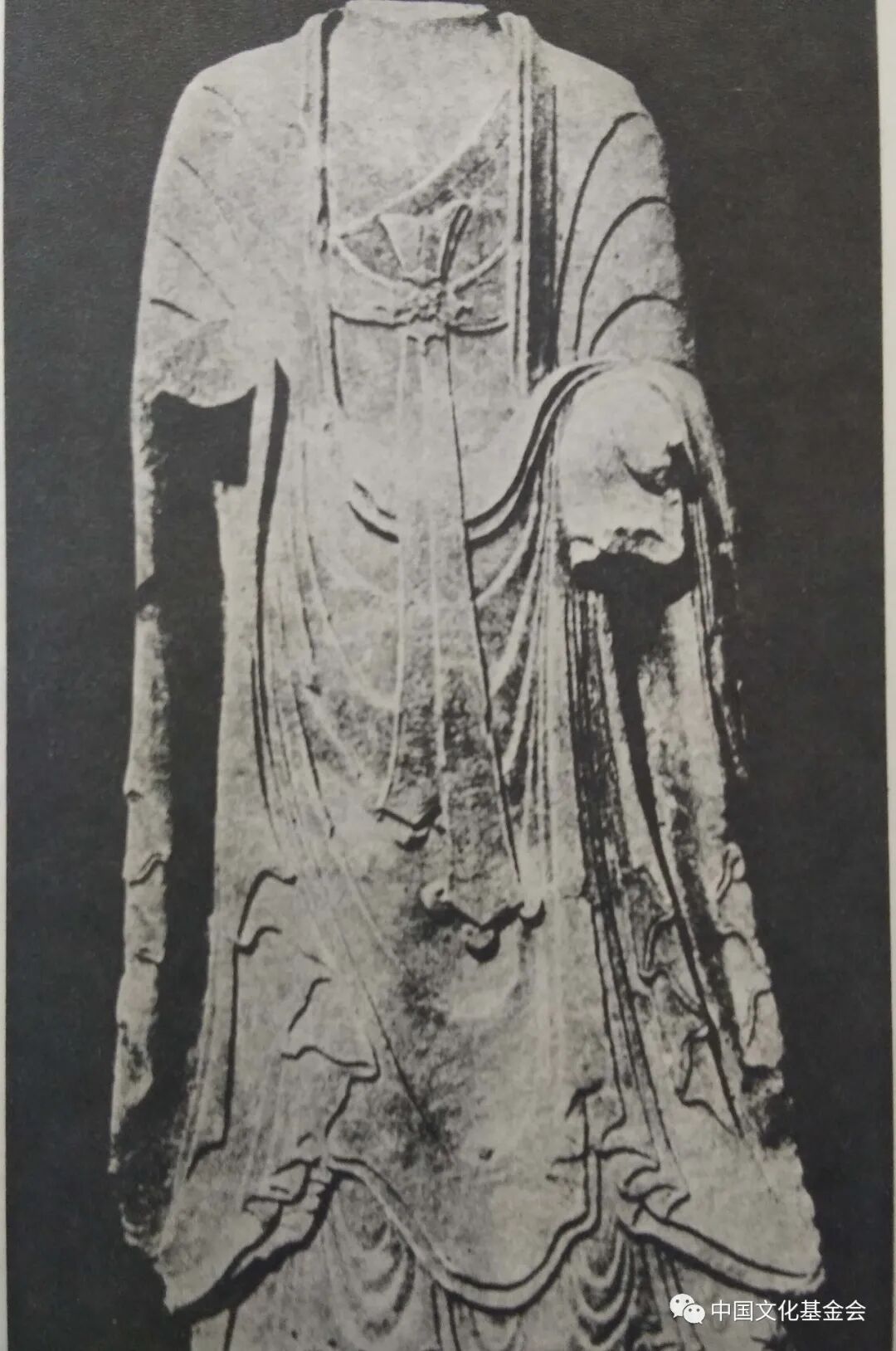

四川成都萬佛寺出土南梁造像碑,523年,陸探微樣式四川成都萬佛寺佛像,是極爲罕見的南朝佛像的典型代表。萬佛寺佛像始于劉宋,盛于齊梁,現都收藏在四川博物館。例如梁普通四年(523年)康勝造像碑,佛爲立像,有6頭身高,修長優雅,飄逸潇灑,“秀骨清像,褒衣博帶”,表現出陸探微風格。

萬佛寺,南梁佛像

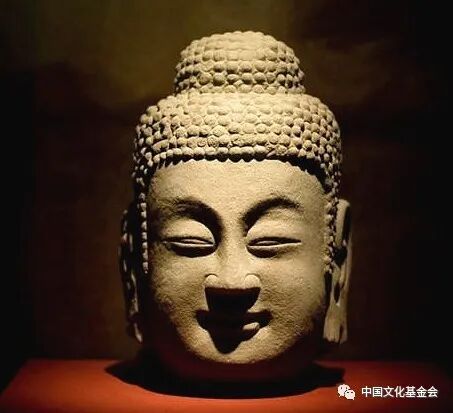

萬佛寺南朝佛頭

此造像碑由十幾人組合,有佛、菩薩、弟子、天王、力士等,萬佛寺類似組合群像,還有幾個,這在當時北方十分罕見,(北方後來才有),說明南朝開風氣之先,引領北朝。四川茂縣出土南齊造像碑(483年),陸探微樣式

再如成都北面茂縣出土的齊永明元年(483年)造的佛坐像,“秀骨清像,褒衣博帶”,慈眉善目,含笑幽玄(神秘微笑),如同名士,佛座垂裳,有韻律感,也呈現出陸探微陸家樣風格,而此時陸探微還活着,影響之快,令人驚訝。此佛像也藏于四川博物館。四川這兩件南朝齊梁佛像極爲珍貴,都是陸探微樣式,可作爲南朝佛像标本。南朝佛像與同時的北朝佛像相比,要成熟的多。北朝佛像就相形見绌了,這是因爲北朝學南朝,原創是主動的,自然,成熟,而學習、模仿則往往是被動的,就顯得有些笨拙、幼稚了,北朝學習南朝肯定要晚,要落後。陸探微陸家樣作爲南朝南京正統樣闆,廣泛影響到北方北魏後期、東魏、西魏佛像,甚至遠及朝鮮、日本,可謂影響深遠。

雲岡石窟

雲岡石窟晚期34窟

雲岡34窟

雲岡石窟

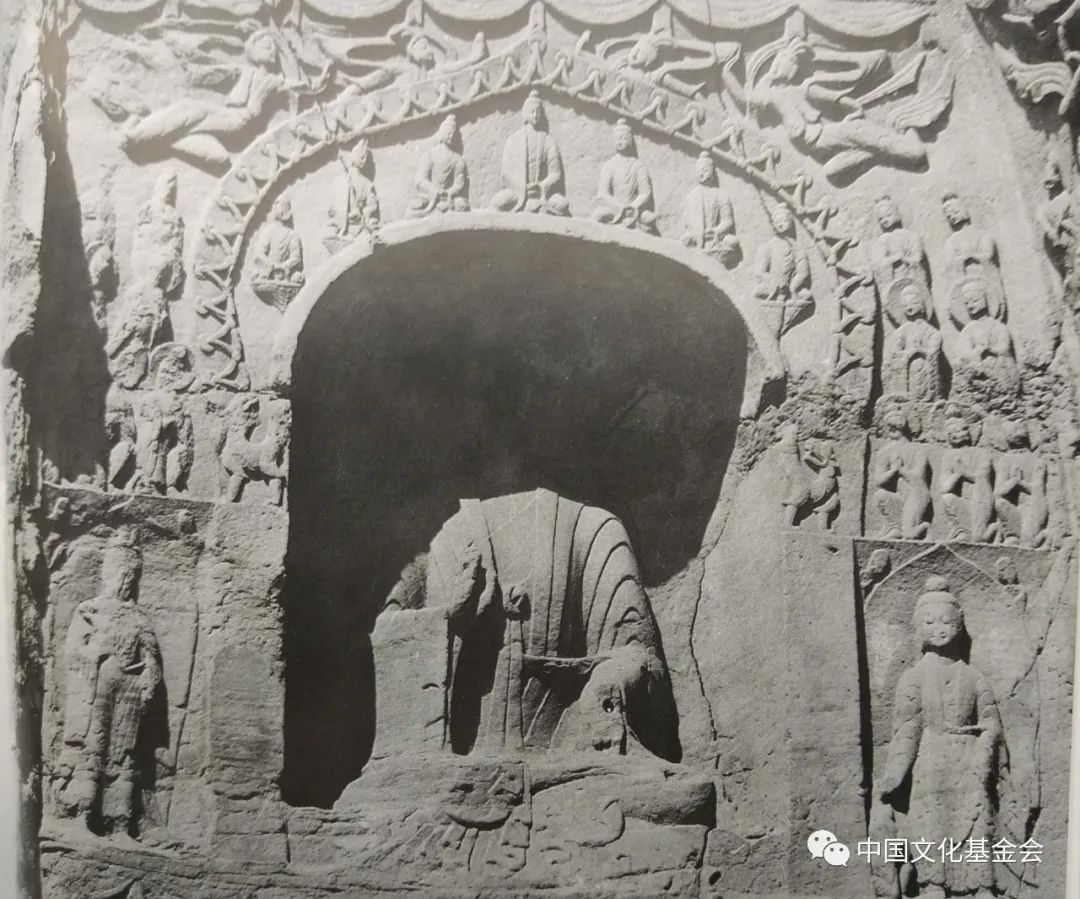

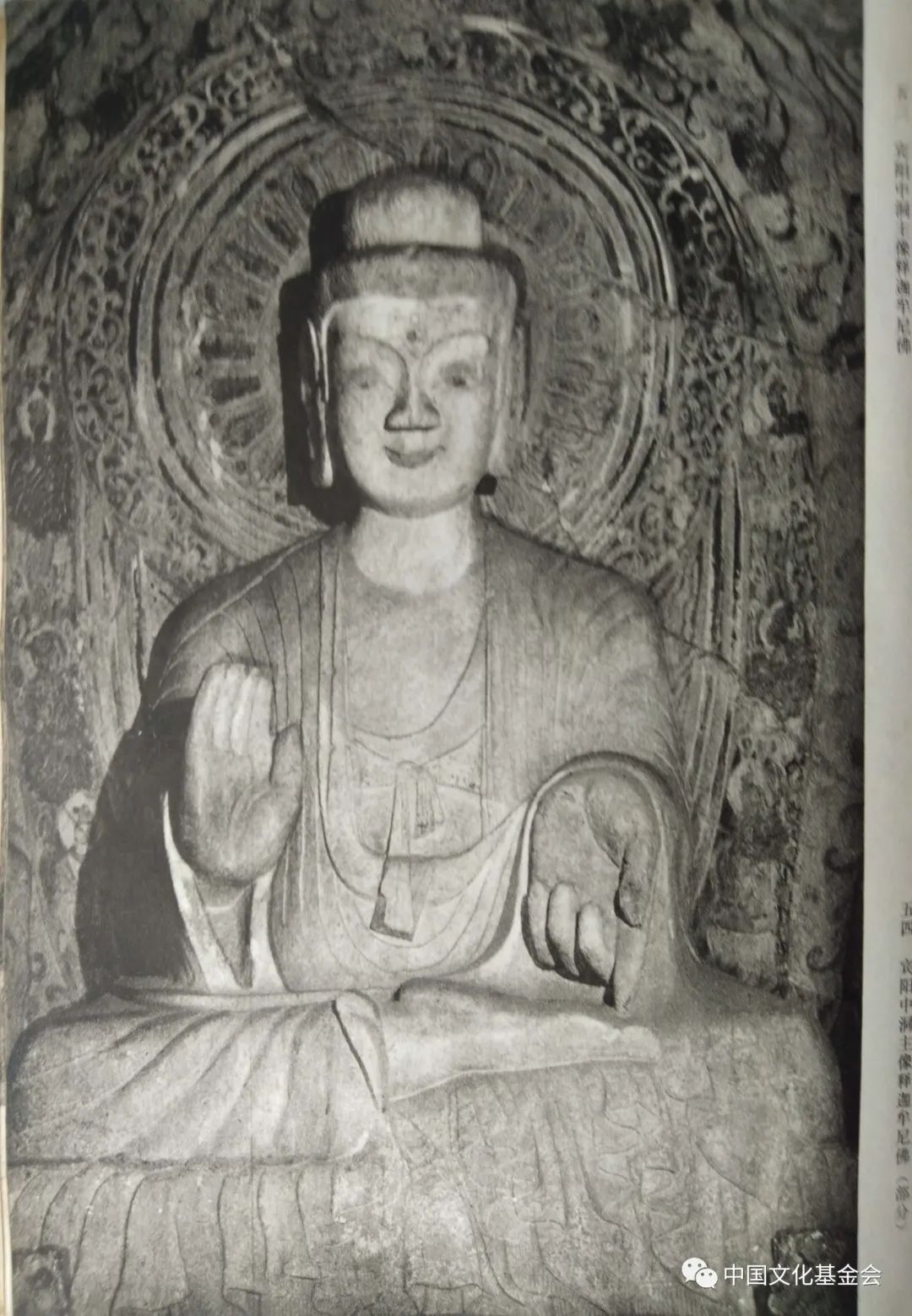

北魏石窟藝術現存主要有敦煌、麥積山、炳靈寺、雲岡、龍門、鞏縣等石窟,其中雲岡、龍門、麥積山和敦煌号稱四大石窟,本文所說的“北魏佛”就是指這四大石窟中的北魏後期(6世紀前期)造像,可以代表其他各地的北魏小佛像。首都洛陽龍門石窟,北魏494年遷都洛陽,修建龍門石窟。北魏後期(6世紀,孝文帝漢化改革之後),新都洛陽取代了舊都大同,洛陽文化輻射整個中國北方,成了北方的佛教美術中心。這時陸探微去世不久(不到10年),但他所開創的中國式的佛像樣式如日中天,并作爲南朝南京正統風範,影響到洛陽,影響到龍門石窟。龍門賓陽中洞三尊像

龍門石窟位于洛陽城南伊河兩岸,長達1公裏,開鑿于孝文帝漢化改革,遷都洛陽(494年)前後,後曆經東魏、北齊、隋唐各朝不斷修建,不論空間還是時間,規模都堪比敦煌、麥積山和雲岡,四者合稱中國四大石窟藝術寶庫。龍門石窟藝術主要是北魏和初唐這兩大部分。北魏洞窟主要有古陽洞、賓陽中洞、蓮花洞等,都是北魏後期(6世紀前期)的。

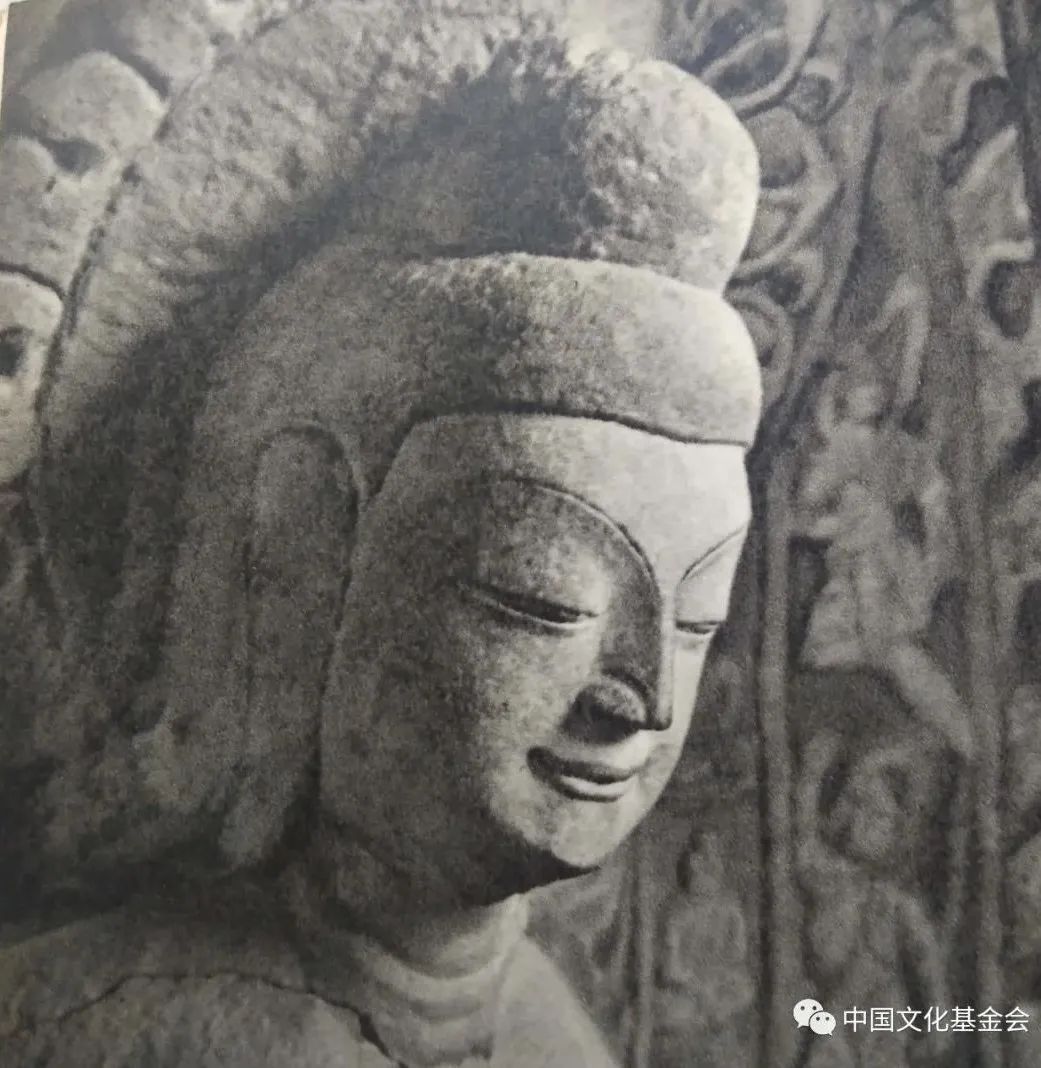

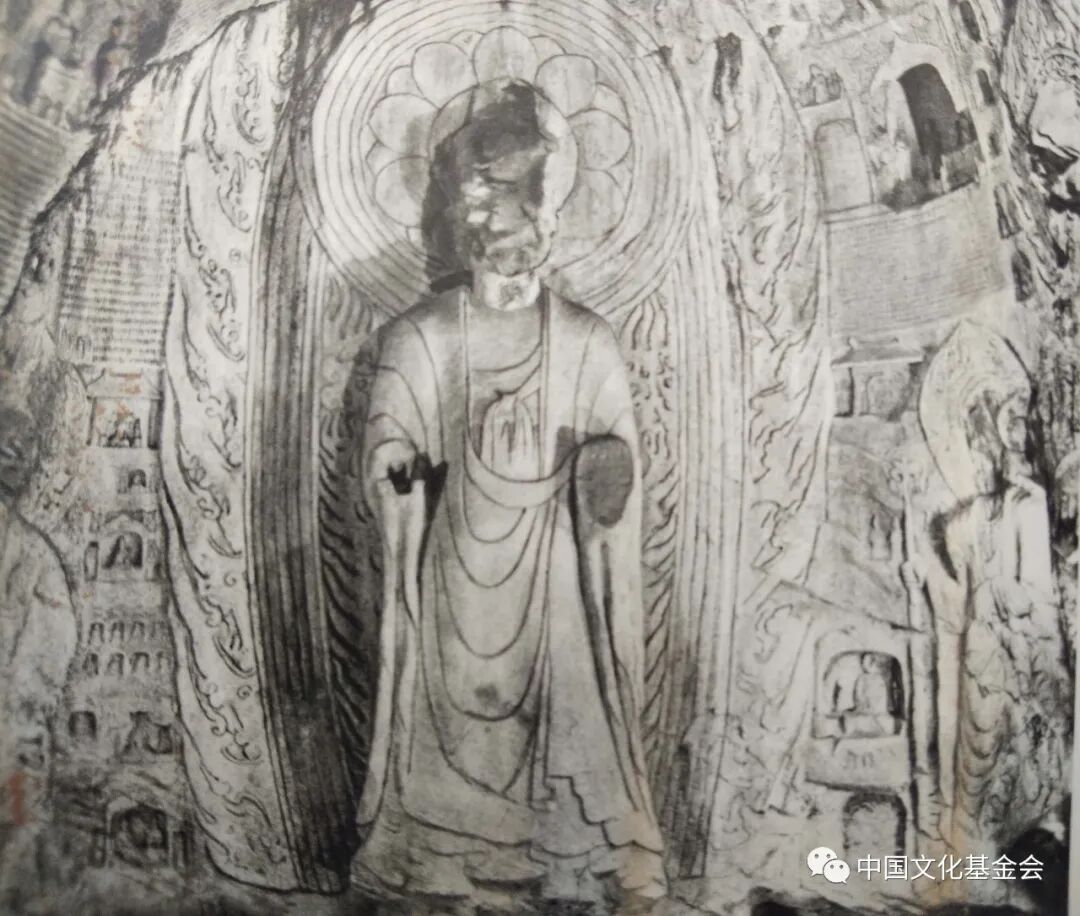

龍門賓陽中洞主佛

賓陽中洞是北魏遷都洛陽以後,景明元年(500年)開鑿的,主尊是五尊像,一佛二弟子二菩薩,南北兩壁皆爲一佛二菩薩三尊像,皆面相清瘦,衣紋規整,悲憫下視,神秘微笑,沉靜典雅,文質彬彬,更加注重精神刻劃,完全是中國南方文人形象,已經中國化,文人化了。

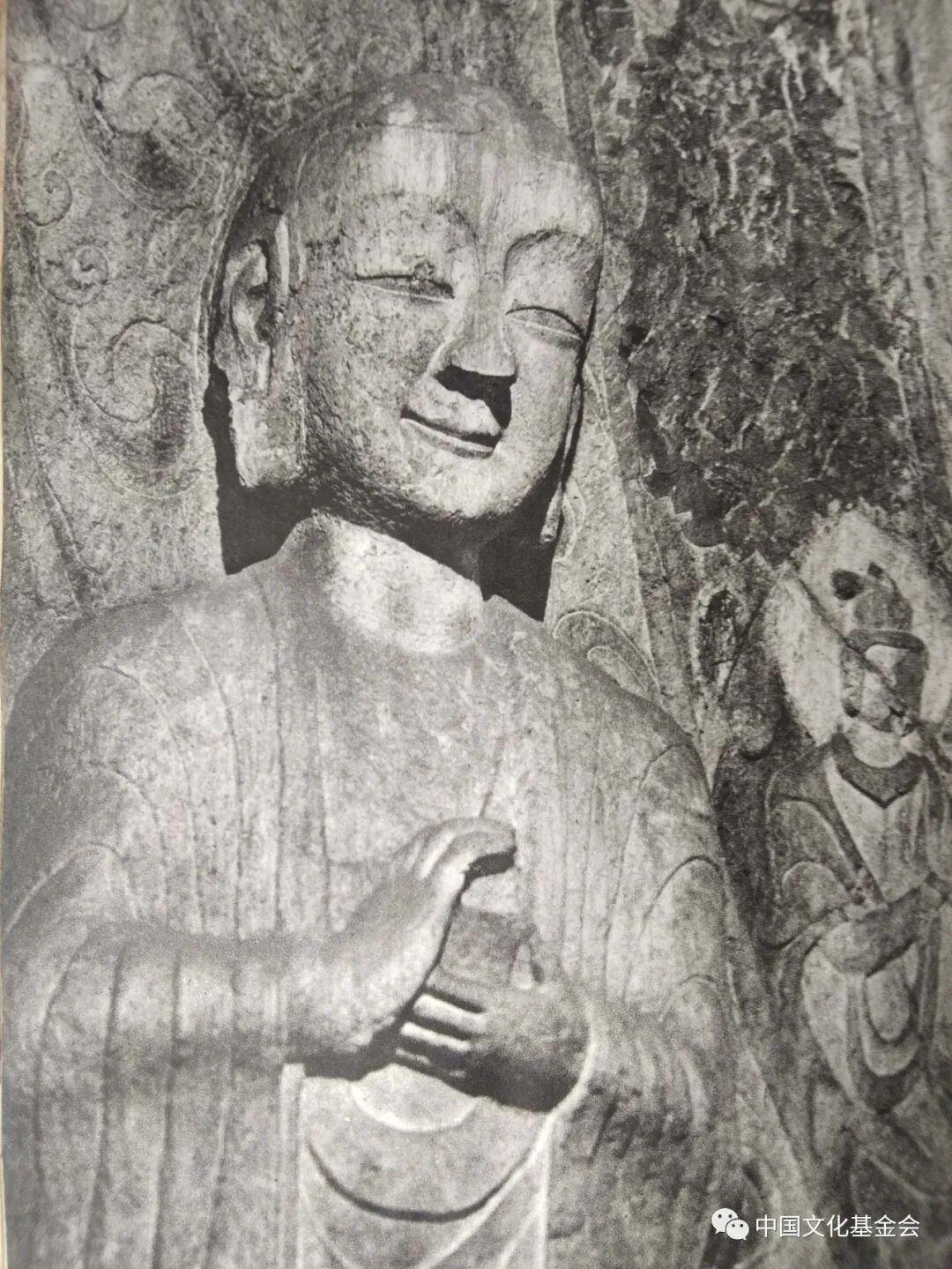

龍門賓陽中洞弟子阿南

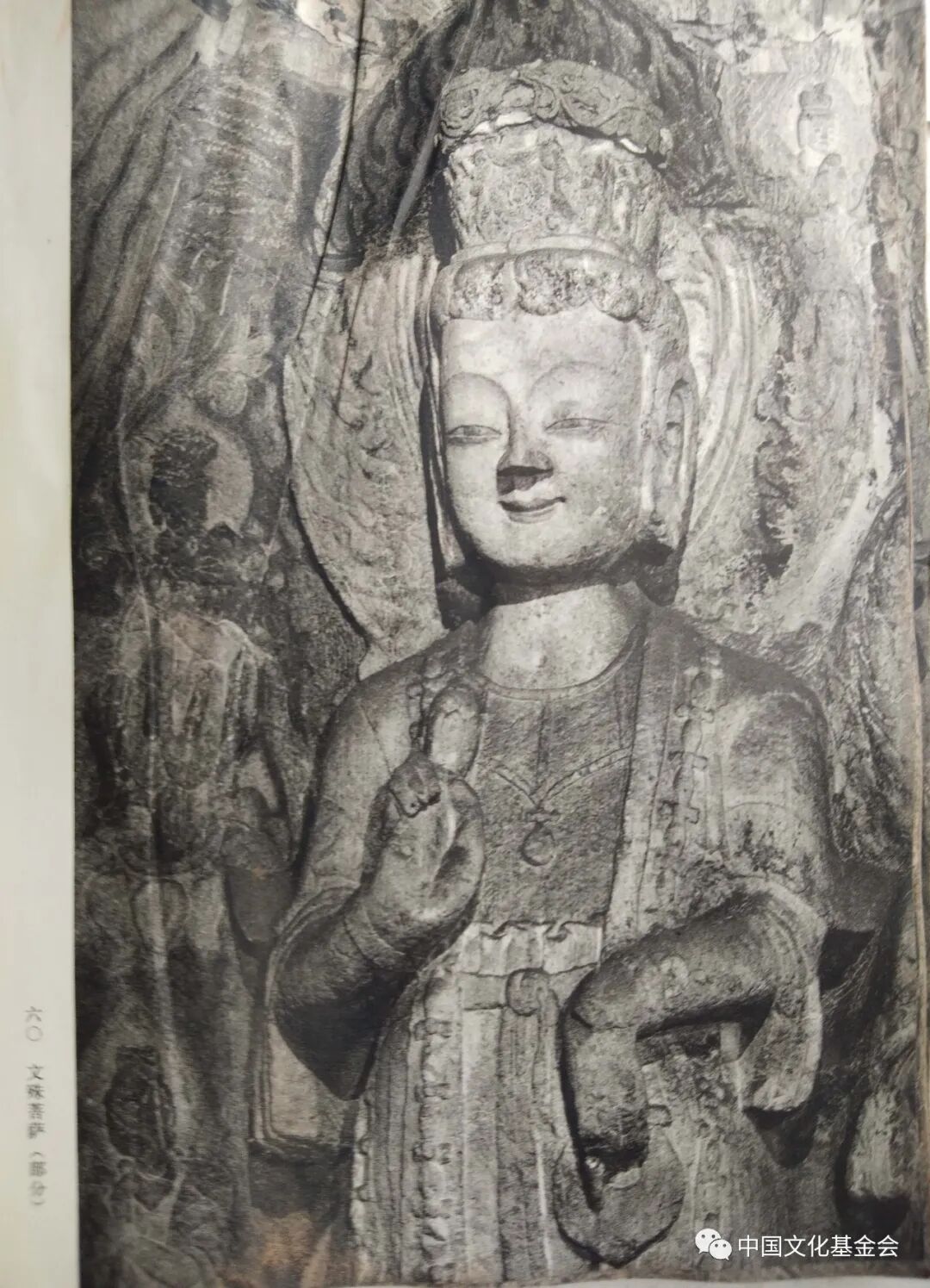

龍門賓陽中洞菩薩

整個看上去,直線造型,曲線轉彎,方圓相濟,裝飾性很強,表現出南京陸探微樣式“秀骨清像,褒衣博帶”的影響。此窟佛、菩薩、弟子,皆鼻頭寬大,鼻梁不高,這種寬鼻子應系南亞、東南亞人種(也就是馬來人種),肯定來自南方,應是印度馬圖拉佛像經東南海路傳入南京,再由南京傳到洛陽龍門。

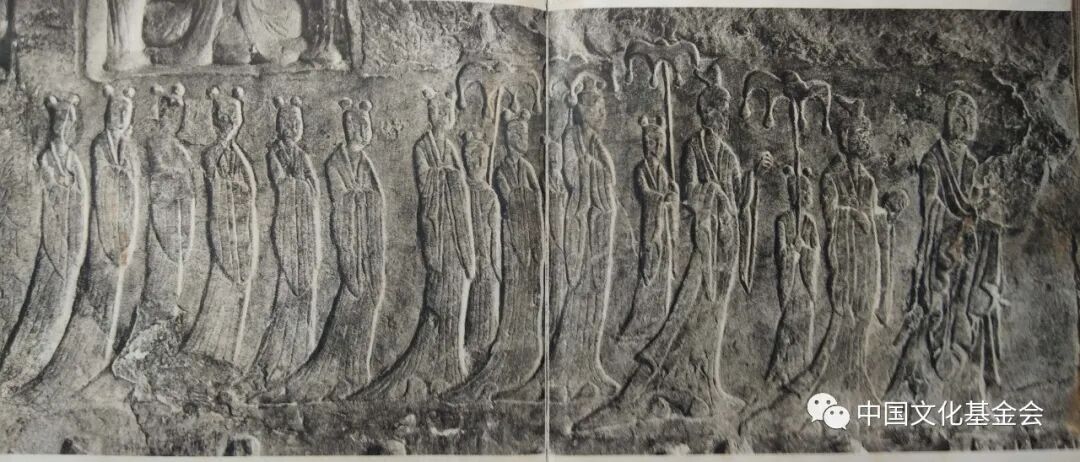

賓陽中洞,浮雕禮佛圖

而佛像薄唇,應是沿襲舊都雲岡石窟(北魏前期,5世紀),當屬中亞後犍陀羅佛像(4——7世紀)遺風。而眼睛細長,慈眉善目,完全是中國人的形象。總之賓陽中洞佛像是典型的北魏後期(6世紀前半,漢化改革之後)佛像樣式,很像上述四川南朝佛像,作爲首都(洛陽)樣闆,影響整個北方,乃至朝鮮、日本。

賓陽中洞,浮雕禮佛圖

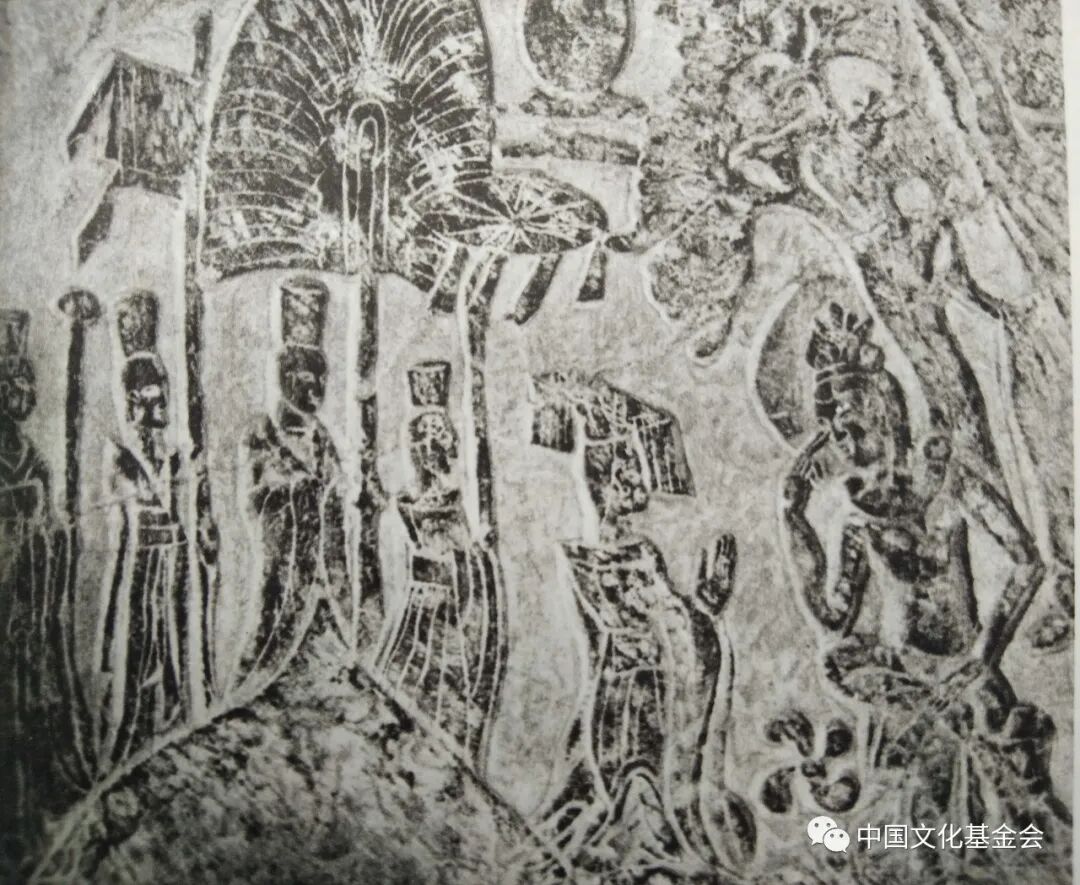

賓陽中洞窟頂浮雕蓮花、飛天,洞口内側兩壁從上到下浮雕四層,分别爲《維摩诘》、《本生故事》、《帝後禮佛圖》(現藏美國,極爲精彩)、《十神王》,龍門浮雕,下面再談。

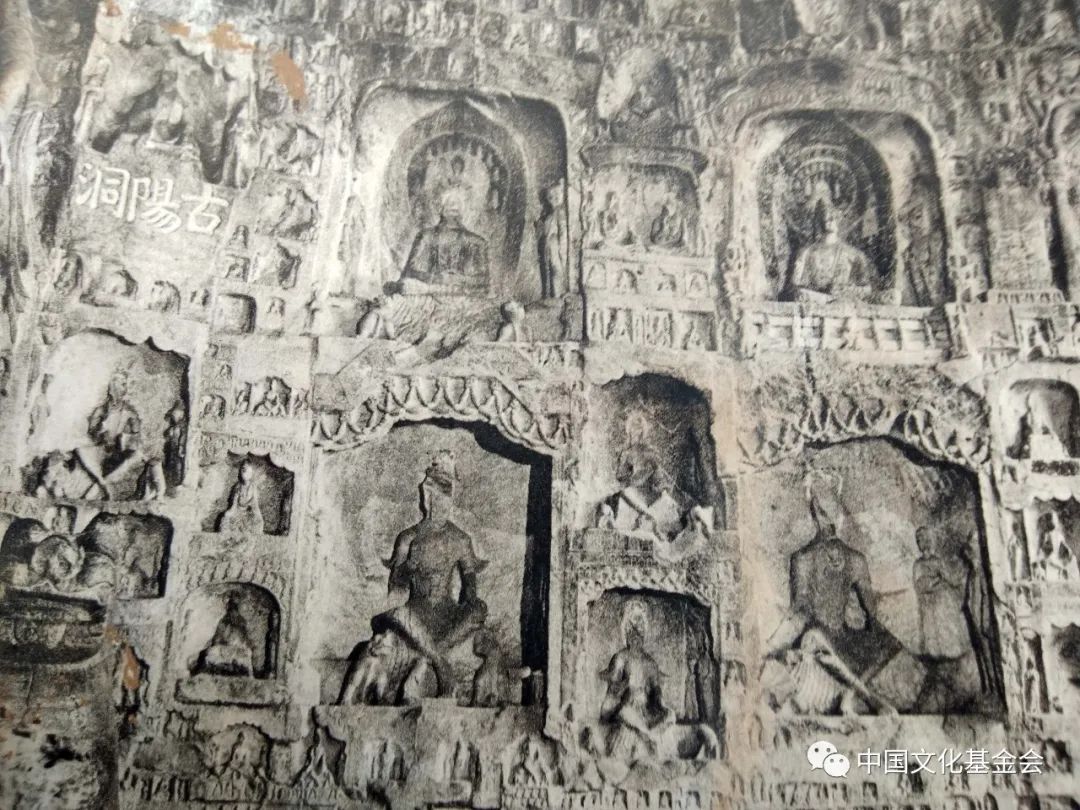

古陽洞開鑿于北魏遷都洛陽(494年)前後,是龍門石窟開鑿最早的洞窟,有北魏佛像、浮雕和書法。牆上布滿了大大小小的佛龛,龛内有一佛二菩薩,修長優雅,“秀骨清像”也是陸探微陸家樣。浮雕也很多,也是《佛傳故事》、《維摩诘》、《禮佛圖》等。書法《龍門二十品》中有19品在此窟内。

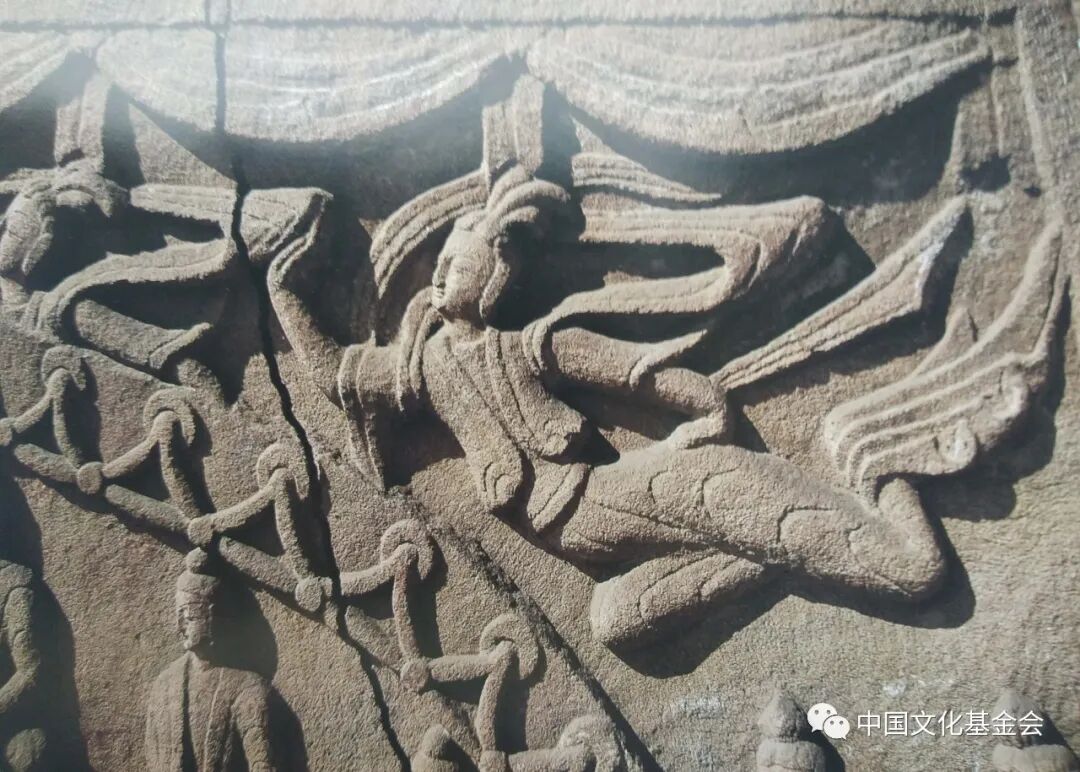

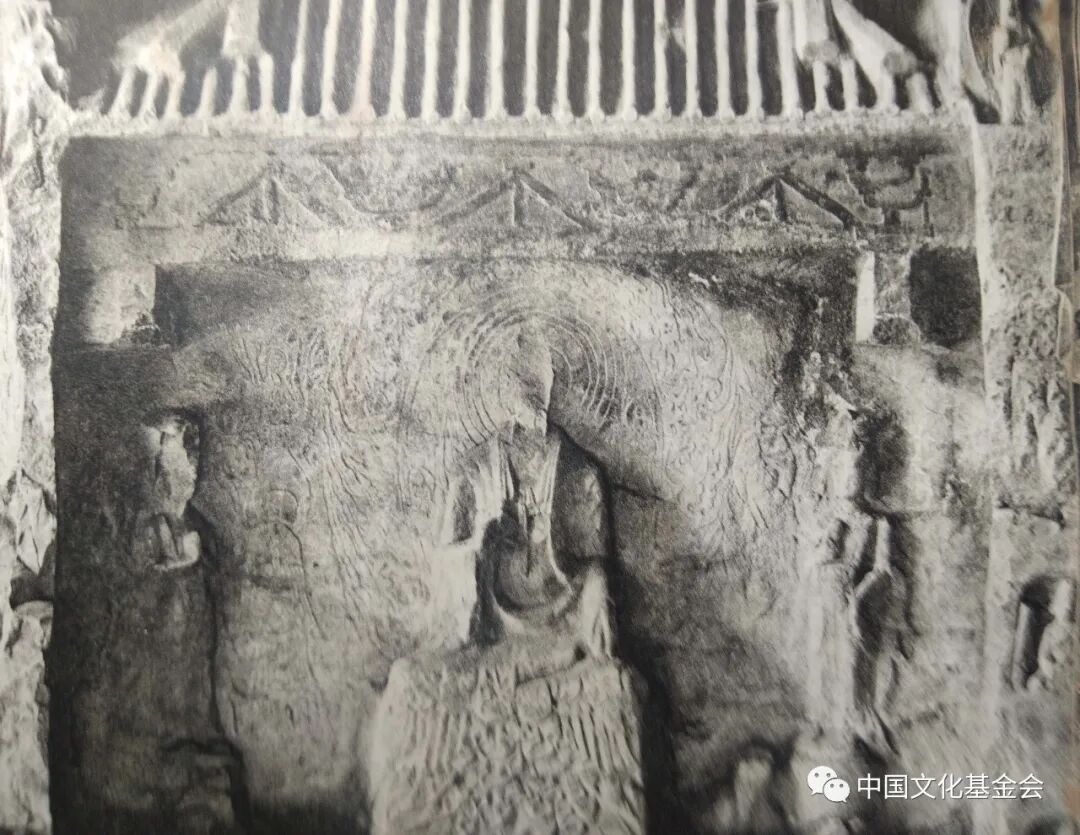

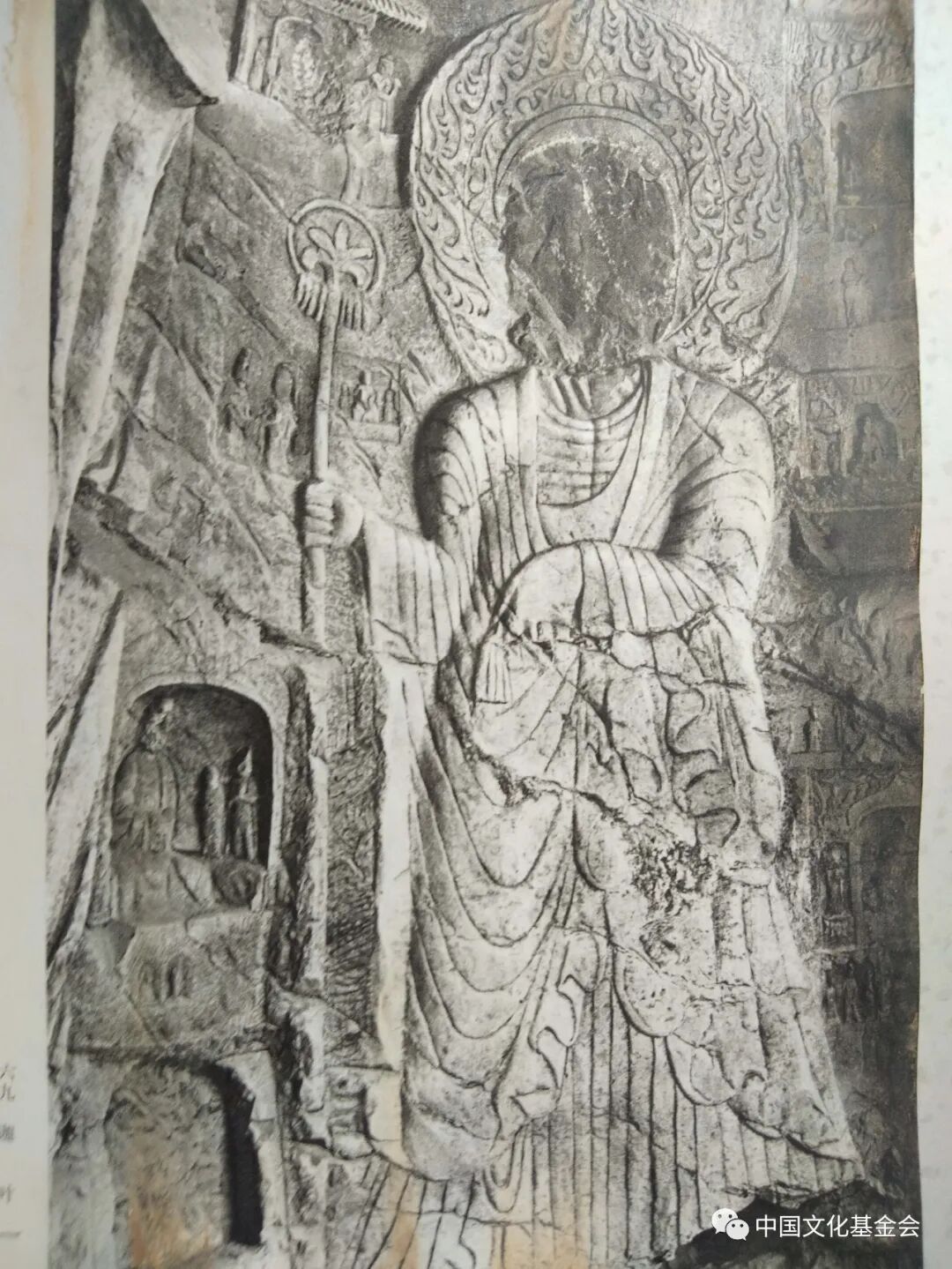

蓮花洞開鑿于北魏後期(6世紀),因窟頂浮雕一大蓮花而得名,蓮花周圍,飛天環繞,蓮花靜而飛天動,互相對比,互相襯托,相得益彰,生機盎然。飛天很像南朝飛仙(諸如南京、鄧縣畫像磚,也是“秀骨清像”),自由自在,潇灑自如。

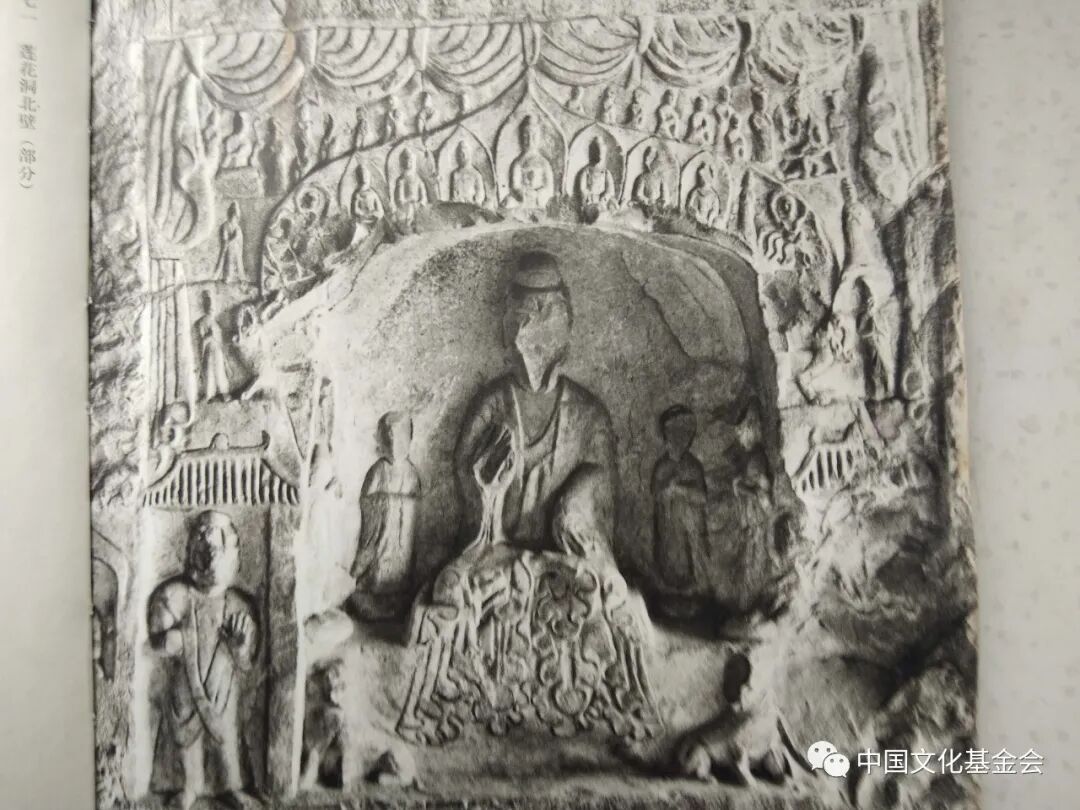

窟内主尊是大立佛,旁有一弟子迦葉,二人頭部都被破壞,但身體衣服仍是“秀骨清像,褒衣博帶”,依然是陸探微陸家樣。窟内也有龛像和浮雕,浮雕也有《佛傳故事》、《維摩诘》等。最後說說龍門北魏浮雕,其中有大量的《維摩诘》,幾乎每個北魏洞窟中都有。《維摩诘》畫印度居士維摩诘在家修行,深通佛法,一日偶感風寒,釋迦牟尼佛派文殊菩薩前去問疾,二人論辯佛法,病中的維摩诘侃侃而談,道行很深,令文殊欽佩不已。說明修行佛法不一定非得出家,在家也可修行。維摩經早在東漢、東吳(3世紀,南京)時就已譯出,深得到中國文人歡迎,這當然與魏晉玄學清談盛行有關。東晉十六國時玄學更加發展,并與佛學合流,互相影響,互相解釋。據文獻記載,六朝四大家(曹不興、顧恺之、陸探微、張僧繇)中就有三大家畫過《維摩诘》,他們是東晉顧恺之、南朝劉宋陸探微、南梁張僧繇,說明這是南朝文人喜聞樂見的題材。可惜三大家畫的《維摩诘》沒有流傳下來,但他們的畫作爲佛畫樣本卻廣泛影響了南朝和北朝。《維摩诘》反映了中國(尤其是南朝)文人情結,北方大量出現,說明受南朝文人影響。龍門《維摩诘》浮雕都刻在龛楣左右上方,表現文殊問疾,維摩辯論,畫面很小,不重視,不細緻,不清楚,藝術水平一般,但受陸探微樣式“秀骨清像,褒衣博帶”文人趣味影響卻是很明顯的。龍門北魏浮雕 《帝後禮佛圖 》之帝王版,現藏于美國大都會博物館

龍門浮雕藝術水平最高的是《帝後禮佛圖》,即上述賓陽中洞的那兩幅,現在美國,一在紐約大都會博物館,一在堪薩斯納爾遜博物館,一是帝王行列,一是王後行列,互相對稱,相向而行,禮佛隊伍緩緩行進,褒衣博帶,玉佩作響,漢官威儀,莊嚴肅穆,人物清瘦修長,文雅潇灑,衣紋平行規整,有韻律感和節奏感,裝飾性很強,藝術水平很高。龍門北魏浮雕 《帝後禮佛圖 》之皇後版,現藏于美國納爾遜博物館

也體現了陸探微陸家樣“秀骨清像,褒衣博帶”。古陽洞和石窟寺也有《帝後禮佛圖》,藝術水平不及賓陽中洞那幅,但也是“秀骨清像”,也是陸探微陸家樣。鞏縣石窟《帝後禮佛圖》

龍門石窟東面的鞏縣石窟也有《帝後禮佛圖》浮雕,鞏縣石窟也創建于北魏後期(六世紀),也是東魏、北齊、隋唐繼續建設,情況大體如龍門石窟,隻是浮雕更加精彩,更加規整,采用圖案化手法,節奏感更強,裝飾性更強。人物清瘦典雅,也體現了陸探微陸家樣“秀骨清像,褒衣博帶”。

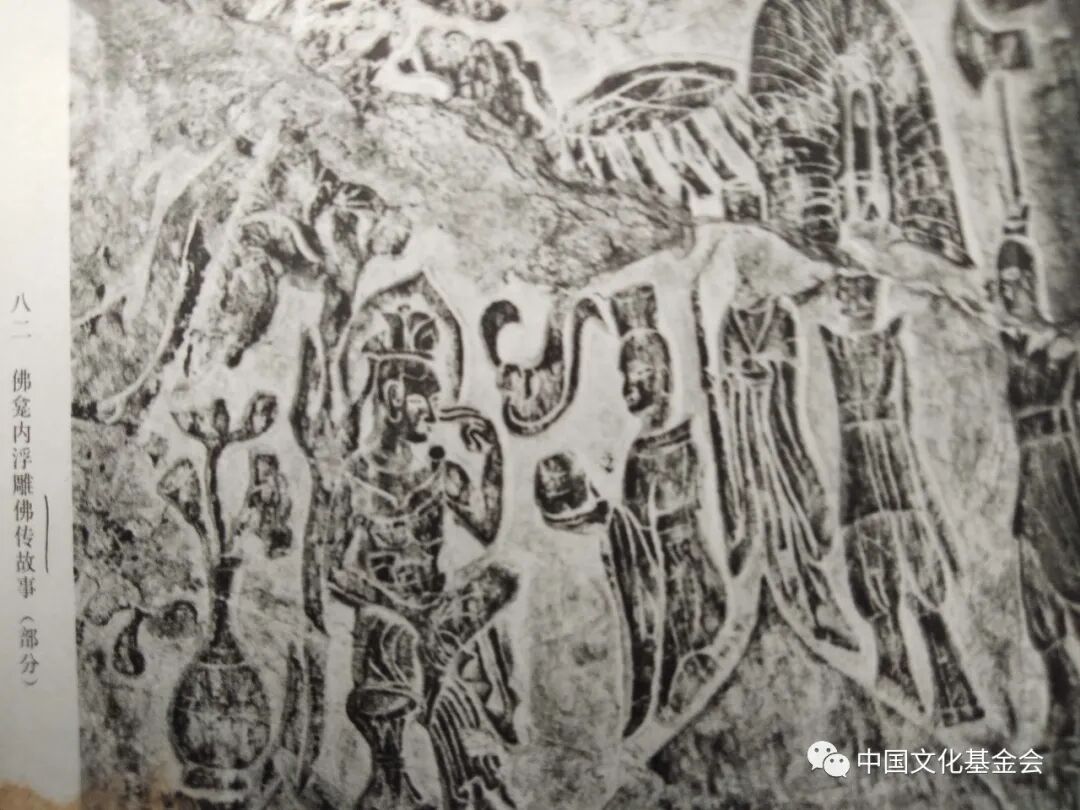

蓮花洞,佛傳故事

龍門蓮花洞浮雕《佛傳故事》也很精彩,表現太子在樹下思維,上有飛天祥雲,有兩幅,一是拒絕王位,一是拒絕回宮,人物(包括飛天)皆清瘦飄逸,“秀骨清像”,明顯受陸探微陸家樣影響。(未完待續)