泰国遗留下来的壁画主要是寺庙壁画,最早可追溯至素可泰时期,但保存下来的很少,14世纪以后的阿瑜陀耶时期寺庙壁画在1767年缅甸军队攻陷首都时遭受重创,吞武里王朝历时较短,鲜有壁画遗存。

从泰国壁画发展的脉络来看,最为兴盛的时期是拉达纳哥信时代(Rattanakosin period),其中1782年至1910年被认为是寺庙壁画的黄金时代,壁画中华人形象增多,中国风格浓郁。泰国拉达纳哥信时代的历代国王都注重兴建与重修寺庙,据1979年的宗教事务厅官方数据显示,仅曼谷皇家寺庙就达80所,外地有87所。皇家赞助以及信众支持促使以寺庙为中心与载体的艺术得到兴盛发展。

泰国寺庙壁画表现的内容大多是佛传和佛本生故事,但其中也有不少反映现实生活的题材,包括华人形象以及华人日常生活信息的画面。华人及华人生活场景的图像是审视华人迁徙以及华人生存状态的最为直观可视的材料,更为重要的是这些具有中国风格的美术遗存是探讨中国艺术对外传播不可多得的艺术资料,在艺术交流史上具有重要价值。

泰国寺庙壁画中所表现的华人生活图景涵盖了华人在泰活动的多个方面,以下主要从经济、宗教、文学戏剧以及生活习性与习俗等四个方面的典型场景来概述壁画中所展现的华人形象和华人生活图景,以此透视华人在泰国寺庙壁画中的角色与身份。

(一)华人商船、商贩与商铺

华人商船在壁画上出现比较多,包括运输货物的大型商船以及售卖商品的小货船。大型商船中最为著名的是红头船和绿头船。雍正九年(1731年),清政府规定凡是出海船只都要在船头至鹿耳、梁头以及桅杆上半截用不同的油漆涂饰,并要刊刻某省某州县某字某号字样,广东船用红油漆饰青色钩字,福建船用绿油漆饰红色钩字,所以广东船俗称“红头船”,福建船俗称“绿头船”。

壁画常出现这些船只的身影,描绘其在大海上航行,如布旺尼威寺(Wat Bowonniwet Vihara)壁画(图1),也描绘其在大海上船翻人仰的场景,如暖武里春普威寺(Wat Chomphuwek)壁画。帆船抵岸后,华人划着小船上门兜售货物,这就是明代马欢所记述的:“中国宝船到暹罗,亦用小船去做买卖”,曼谷苏泰寺(Wat Suthat)、乌汶府(Ubon Ratchathani)通西曼寺(Wat Thung Sri Muang)壁画等都有相关画面,有的还能依稀能辨别出所售商品,如色布、瓷器、酒、肉等。

除了用小船分售商品外,走街串巷售卖商品的挑夫也出现在画面上,甚至还描绘有小贩被儿童纠缠捉弄的场面,这些风俗画诙谐而又充满浓郁生活气息。除了游商形象外,还有描绘街边摆摊营生的场景,如宋卡(Songkhala)玛持玛瓦寺(Wat Machimawat)壁画等。

从游商到开店铺定点销售商品或者手工品,华人在泰国商业活动中逐渐稳定,并以此为基础形成了华人商区,如繁荣至今的曼谷三聘街等。曼谷通塔玛查寺(Wat Thong Thammachat)壁画(图2)描绘的就是固定的华人商铺与华人街区,画中展现了制衣铺、酒铺、肉铺、理发店等。这些华人商铺与城市兴起和发展息息相关,展现了华人对泰国城市经济的贡献。

华人迁至异地,宗教是维系其个人生存与群体认同的重要精神力量。泰国在13世纪之前流行婆罗门教和大乘佛教,13世纪以后主要信奉上座部佛教,而华人主要信仰大乘佛教和道教。华人将中国的信仰带入泰国,建祠庙道场,佛寺道观遍布泰国南北,据相关统计,在政府部门注册的华人神庙仅曼谷就多达261处。华人神庙维系了华人的精神信仰,在促进华人社会的形成与发展中起着重要作用。华人除延续原有宗教信仰外,还积极地融入本地宗教。华人宗教与本地佛教互为融通,不但中式神庙中出现有上座部佛教神像,而且不少泰国寺庙内也容纳华人信仰的观音、大肚弥勒、财神像等。不同宗教的包容和融合现象在寺庙壁画中也有反映,如曼谷那浓寺(Wat Nangnong Worawihan)戒殿主佛像正对面墙壁绘有福禄寿三星和二身中国门神(图3),而布旺尼威寺佛殿后殿绘制的三幅中式神坛图则是以牡丹、官员和寿屏形象来象征福禄寿的存在。同样是布旺尼威寺佛殿前殿的一处描绘佛教信徒布施场面的壁画则展露了华人改信本地宗教的信息。布施是上座部佛教徒积累功德的重要方式,也是泰国壁画的重要母题,清代《海录》描绘泰国信众布施:“俗尊佛教,每日早饭,寺僧被袈裟,沿门托钵。凡至一家,其家必以精饭肴蔬,合掌拜献,僧置诸钵,满则回寺奉佛”。布旺尼威寺的这铺壁画正是《海录》记载的绝好注脚,上半部分描绘的是本地泰人清晨布施场景,但底部描绘的是接纳本地佛教后的华人布施和僧人为之祷告的场面(图4)。壁画描绘的这些场景透露出华人对待本地宗教积极融入的态度与变通思想。

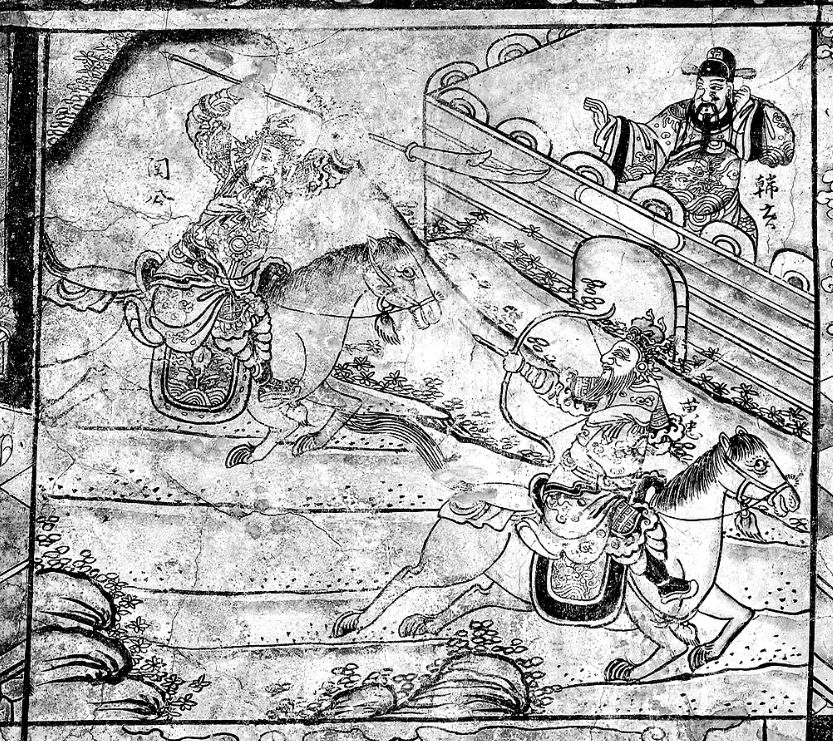

传播至泰国的中国通俗文学反映了华人精神生活中的重要方面。随着华人群体的日益庞大,为了满足华人阅读需求和精神生活需要,诸如《三国演义》《西游记》《封神演义》等在中国早已普遍接受的通俗小说和文学作品被带入泰国,并逐渐翻译成泰文,深受泰人喜爱。除了文本的传播外,相关的图像传播也是体现中国通俗文学在泰国接受状况的重要内容。卧佛寺(Wat Pro)、巴舍素塔瓦寺(Wat Prasoet Sutthawat)、那浓寺、布旺尼威寺、王子寺(Wat Ratcha Orasaram)等寺庙都有以通俗文学为文本绘制或塑造的壁画,其中巴舍素塔瓦寺佛殿所绘《三国演义》故事数量多达364幅(图5)。当然,以中国古代小说为题材的壁画在泰国的中式殿堂、神庙与会馆就更为常见。泰国皇宫副王的前宫内(Phutthai-Sawan现位于泰国国家博物馆内)中式殿堂绘《封神演义》(图6)等;曼谷广肇会馆绘《三国演义》《封神演义》故事;曼谷建安宫、顺兴宫、大老爷庙、武庙等庙内绘制《三国演义》《封神演义》《西游记》《二十四孝》等故事。这些中式殿堂、神庙及会馆壁画与泰国佛教寺庙壁画形成了一种良性的文化互动关系,促进了通俗文学图像化的生成与消费。

图5 巴舍素塔瓦寺佛殿《三国演义》图局部

除了阅读通俗小说外,看戏也是华人精神生活中的一部分。在曼谷金山寺(Wat Sraket Rajavaravihara)藏经阁(Ho Trai)描绘有一群戏剧演员。泰国也有传统的戏剧,奈何文化上的差异,初来乍到的华人很难接受,诚如郑观应谈其观看泰剧的感受:“入佛寺观剧,皆番女所演,甚不耐观”。所以在泰华人将自己的戏剧如潮剧等带入异国他乡。一些壁画中出现的戏剧式人物形象也是华人嗜好与精神需求的一种折射,如北榄府(Samut Prakan)拍查永蓬色普寺(Wat Phaichayonphonsep Ratchaworawihan)壁画中绘制的戏剧脸谱化的士兵形象(图7)等。

华人习性、习俗与泰人有所不同,体现于服饰装扮、日常爱好、建筑形式、居住环境、家具陈设、婚丧嫁娶、祭祖仪式以及娱乐方式等各个方面,这些都可以在壁画中找到与泰人习性、习俗相区别的画面。出现于壁画上的华人一般上着对襟长袖衣,下着长裤,而泰人男子多上裸,如《海录》里描绘的:“妇人穿衣裤,男子唯穿短裤,裸其上。有事则用宽幅布数尺,缝两端,袭于右肩,名沙郎。”。华人留有长辫子,而本地泰人是两鬓铲平的发式;华人嗜好叼长烟斗,泰人喜欢抽烟卷。从居住条件上看,华人临水而居,平民的建筑形式接受了泰人民居的样式,一种是圆形的草棚顶房屋,如中国古文献所展现:“土夷乃散处水棚、板阁,荫以茭草,无陶瓦也”;另一种形式是多重人字披屋顶的竹屋或船屋,这两种房屋形式在暖武里府(Nonthaburi)婆蓝伊卡瓦寺(Wat Porami Yikawat)壁画都能见到(图8);还有一种是干栏式竹楼,在布旺尼威寺壁画中有所反映,与泰人竹楼稍有不同就是华人居住的竹楼更接近地面。通过壁画还能见到华人娶本地女为妻的婚姻状况,如婆蓝伊卡瓦寺、布旺尼威寺、通塔玛查寺等壁画都可见到华人男子与泰人女子相伴的场景。另外,在曼谷马哈普塔蓝寺(Wat Maha Pruettharam Worawihan)、通诺帕昆寺(Wat Thongnoppakun)还能看到华人特有的丧葬和祭祖仪式。

除了画面直接描绘华人形象与各种生活场景外,泰国寺观壁画还充斥着各种中国元素,从装饰题材、造型特点、绘画技法、艺术风格与趣味等各方面无不彰显出浓郁的中国文化特质。具有中国元素的装饰母题分为三类:第一类为中国神祇与人物。中国门神最为常见,一般位于前、后门的背面,如曼谷王子寺(图9)、博特桑森寺(Wat Bot Samsen)、夜功府(Samut Songkhram)考叶山寺(Wat Khao Yeesan)等。除了门神外,还有八仙、福禄寿三星等华人崇奉的神像,世俗人物见于上文所提及的具有程式化特点的通俗小说人物形象等。

第二类为中国器具与纹饰,最为典型的就是博古题材,其中又借用博古架和祭祀供台两种家具陈设与形式来安排、布置器物。博古架是一种在室内陈列古玩器皿的多层多格木架。壁画中的博古架一般绘制于窗后,如卧佛寺、苏泰寺、布旺尼威寺、王子寺(图10)壁画等;也有少量装饰在门后的,如曼谷德瓦拉昆春寺(Wat Devaraj kunchorn Warawihan);还有直接绘于墙壁上的,如曼谷山姆佛拉亚寺(Wat Sam Phraya)。博古架上常见的装饰器物有鼎、觚、壶、文房四宝、如意、花瓶、铜镜、佛手、烛台、笔筒等。除了博古架外,还有一种祭祀供台(或神台)的形式,用于供奉神佛或祖先。最为基本的就是供桌上放置“五供”,五供通常由一只鼎、一对烛台、一对花觚组成,用来安放香、花、灯、水、果等供品。壁画上所绘供台通常组合了包括五供、花瓶、果盘、点心盘等器物和食品。也有增添悬挂着的、形式繁复的帷幔、璎珞等装饰品或丝织品。这种绘画形式广泛流传于中国南方与泰国中式神庙内神龛陈设。泰国壁画上的供台内容丰富,具有浓郁的装饰色彩,如布旺尼威寺前后殿(图11)、帕可尼那寺、王子寺、钱德蓝寺(Wat Chandaram)、三帕亚寺(Wat Sampraya)等。

王子寺描绘的博古题材最为丰富,将博古架和供台的形式分格组合一起,整面墙壁像个巨大的博古架,具有丰富的视觉效果。除此以外,最为常见的还有中国龙、麒麟、凤凰、蝴蝶等祥瑞动物和鱼虫纹饰,牡丹、梅花、桃子、石榴等花卉水果纹饰以及云纹、中国结、璎珞垂幔等几何纹饰。壁画上出现的这些装饰母题承载了特有的文化寓意,是鉴古、怀古、爱古情结的展现,也蕴含着祈望神灵和祖先保佑繁荣、富贵、长生的愿望,具有浓郁的中国文化内涵与精神气质。第三类为中国建筑、园林与山水,这一类装饰母题模仿中国建筑、园林与山水样式,为壁画中的建筑营造出富有中国色彩的空间,是中国建筑样式、山水观念在壁画中的反映,如曼谷卧佛寺(图12)和邦义柑寺、乌汶府(Ubon Ratchathani)通西曼寺、尖竹汶府(Chanthaburi)百龙寺(Wat Phailom)和塔蓬弄寺(Wat Tapon Noi)、吞武里拉查西塔蓝寺(Wat Rachasitharam)等壁画,都出现有中国式样的建筑。园林营建中的盆景(图13)、水培等元素也是壁画中建筑空间的妆点。事实上,泰国寺庙也常常运用这种中国园林景观营建中的手法来布置寺院的空间,一些用于栽培的石雕花盆和陶瓷水缸直接从中国运输而来。除此以外,山石布置也是壁画装饰的重要装饰手段,这些采用中国山水画表现技法的山水形象为人物故事提供了一个具有中国风格的叙事空间。

壁画上的这些装饰母题分布广泛,既充满江南文人艺术的意趣,又有喜庆的世俗之乐;既有典雅精致的文学性、文人化,又有如三国演义、封神榜故事一样的通俗性、大众化;既有崇敬神像与祖先的神圣性,又有亲近现实生活的世俗性。这些母题为寺庙营造了浓郁的中国文化气息,体现了时代的审美趋势与风貌。泰国寺庙壁画中的中国装饰母题及中国风格与华人画工的艺术实践分不开。目前可确知著名华人画工身份的有谷空佩(Khru Khongpae)。他是拉玛三世(King Phra Nangklao,1824 ~1851年)的御用画师,参与绘制了吞武里的三个皇家寺庙壁画:苏旺那蓝寺(Wat Suwannaram)、邦义柑寺(Wat Bang Yikhan)和道瓦登萨蓝寺(Wat Daowaduengsaram),也在黎明寺(Wat Arun)绘制过壁画,但现已不存。谷空佩因为技艺的精湛被赦封有爵位,他在拉玛三世时期享有崇高地位。除谷空佩外,有记载表明卧佛寺中国式凉亭壁画也是由华人绘制的,而大多数寺庙壁画中没有出现画工的姓名,而且也没有关于华人画家的文献记载,即便如此,画面中出现的汉字、中国绘画母题以及绘制技法等方面一定程度上表明这些壁画的绘制者应该是华人。华人画家带来了中国壁画的表现技法,如常用于建筑门窗以及经橱上的金漆技法和螺钿技法,以及用于建筑表面的陶瓷镶嵌技法。从壁画的具体表现方法来看,主要体现在山水画、花鸟画以及人物画的绘制上。泰国寺庙壁画借用了中国传统山水画的既有图式,而且从技法上来看,沿用了中国传统的山水画表现方法,普遍采用勾、皴、染等技法,拉达纳哥信时代就更为多见。另外如曼谷博特桑森寺、暖武里婆邦翁寺(Wat Pho Bang O)(图14)、苏旺那蓝寺中的山水技法,采用双勾填色;里婆邦翁寺壁画还有一类为没骨技法,绘制三角形山峦,用朱膘和赭石色,没有双勾轮廓线。花鸟画技法与山水画一样大量出现于寺庙壁画之中,其技法主要为双勾平涂与双勾晕染。而人物绘画技法也采用勾勒平涂与晕染,色彩明丽绚烂。而且到拉玛三世时期,甚至几乎所有壁画颜料都是从中国进口的。据研究表明,绘画技法中的透视法及明暗法也在拉达纳哥信初期通过华人画工或中国绘画传入泰国,这些技法在谷空佩参与绘制的苏旺那蓝寺、邦义柑寺和道瓦登萨蓝寺壁画中有所反映。

图14 暖武里婆邦翁寺壁画中的山水形象

19世纪上半叶,中国和泰国关系变得日益密切,中国艺术被吸收入泰国本土主流的艺术之中,蕴含有中国风味的艺术时尚与趣味在多种艺术形式中焕发光彩,建筑方面如建于1642年的挽巴茵宫有三种主要风格,其中之一即中国式,而卧佛寺、泰国皇宫副王前宫内等也都建有中式殿堂等。瓷贴塑的装饰手法也体现了中国建筑装饰风格与技术,其中尤以黎明寺、卧佛寺贴于塔身上的瓷塑最为著名,而王子寺、布旺尼威寺等寺庙除了屋顶采用中国式的龙凤飞檐、山水图像装饰以外,还采用了《西游记》故事题材进行彩瓷贴塑。难以计数的石雕从中国用海船运送至泰国,这些作为压舱石的舶来品安置于各大寺院内,尤其以皇家寺庙居多,如卧佛寺、苏泰寺、布旺尼威寺、那拉查维罕寺(Wat Nang Ratchawihan)(图15)等。寺院广泛使用的一些工艺产品(如家具、木雕、瓷器等),采用了从中国传播而来的金漆、螺钿镶嵌以及五彩瓷技术,体现了尤为精致的中国风格。普遍流行的中国元素显露出这个时代对中国艺术风格欣赏与消费的主流意识,而且中国元素已经融入泰国美术的肌体里,成为泰国艺术不可分割的一部分。

壁画艺术尤其在拉玛三世时期充溢着浓郁的中国艺术气息,这种气息体现了皇室普遍追求的审美趣味,而且已然成为宫廷审美和主流风格的标榜,正如阿宾那·波什亚纳达(Apinan Poshyananda)所说:“拉玛三世(King Phra Nangklao)时期,中国艺术非常广泛地被接受,并且转换成一种可模仿的形式。一旦中国风格的影响成为暹罗艺术的主流风格(被称之为皇家风格)时,一种传统的价值就被建立起来了”。拉玛三世时期新建或重修了74所寺院,有四分之一的寺庙是用中国风格来装修戒殿和佛殿,如拉差翁寺(Wat Racha Orasaram)从外部空间及内部装饰都体现了浓郁的中国风,堪称领新风气之先,为后来中式风格寺庙所参照和模仿。到拉玛三世统治后期、拉玛四世(King Mongkut)和拉玛五世(King Chulalongkorn)(1868~1910年)时期,一种西式风格的时尚蔓延开来,但中国绘画风格并未销匿或退出历史舞台,而是与欧洲艺术风格以及本土暹罗艺术形式融汇于一体,创造出一种属于暹罗的独特艺术。

相比较于东南亚其他国家,泰国壁画中出现的华人形象数量最多。这是一个非常独特的现象,其原因与中泰海上贸易的发展、华人的迁徙以及国王对艺术时尚的引领密切相关。

(一)海上贸易与经济支持

中国与泰国之间的贸易往来是华人生活图景和中国绘画元素出现于泰国寺院壁画上的重要原因。中泰之间的文化交流影响深远,而且其中大都是通过海上贸易来完成的。首先,海上贸易为寺庙的建设以及寺庙艺术提供了坚实的经济基础。中国艺术对泰国壁画影响最为深远的拉达纳哥信时代早期是中国—暹罗海上贸易的兴盛时期。

从18世纪末至19世纪初,中国与暹罗的帆船贸易迎来了其繁荣时期,这为寺庙的复兴创造了物质条件。继1767年缅甸军队对阿瑜陀耶寺院大肆破坏之后,新都城曼谷的寺庙建设开始逐渐复苏,拉玛一世和二世时期,寺庙像其他建设一样百废待新,而到了拉玛三世时期,暹罗与中国海上贸易的频繁往来,贸易积累的财富为寺庙的修建和寺庙艺术的发展提供了强大的经济资助。拉玛三世国王新建和翻新了70余所寺庙,这是史无前例的皇家工程建设,而且寺庙内部壁画装饰一般是满壁修饰,规模宏大,气势恢宏。这些无不与海上贸易提供的经济支持紧密相关。

海上贸易也直接为泰国寺庙壁画提供了绘画题材,壁画中常常描绘的中国帆船在海上航行以及华人驾小船售卖货物(如布匹、瓷器等)的画面是中国与泰国海上贸易的真实写照。更为重要的是,海上贸易为中国与泰国艺术交流架起了桥梁,使中国南方艺术与泰国艺术之间建立了联系的可能。中国南方沿海沿江地区如江浙、广东、福建以及江西等地是中泰贸易的前沿阵地,这些地区的艺术传统随着海上贸易的路径进入泰国,在泰国产生影响并最终融入泰国的艺术之中。

由泰国壁画表现的艺术题材以及中国元素可以看到中国南方艺术趣味在泰国的传播,有以通俗文学与图像为代表的市民口味,也有以博古题材为代表透露出的南方文人趣味;既有中国南方家居装饰(如供台形式的绘画是模仿沿海一带神龛陈设)图像的流行,也有中国南方建筑、园林等因素在泰国寺庙壁画中的反映。这些文化艺术元素通过海上贸易路线传播至泰国,是中国南方艺术传统向外传播的重要资料。

(二)华人迁徙与传播主体

中泰海上贸易一定程度上刺激了华人移民海外。加之中国国内社会形势以及暹罗对劳动力的需求等因素也促使华人大量迁徙暹罗。据史金纳的研究表明在拉玛三世统治初期每年移民泰国的人数达到6 000-8 000人。而据中国文献,在拉玛四世晚期暹罗纳身税的华人达到60万人,这一数字是由福州华人郑长盛告知旅暹清代官员郑观应的。这些移民主要来自中国南方沿海的广东、福建和海南,他们在中暹贸易中发挥了主导性作用,是中国和暹罗政治、经济、文化交流的重要桥梁。

华人迁移客观地促使了泰国社会人群结构的变化,随着华人的迁徙,他们将其宗教、风俗与文化带入异域,并通过社会活动逐渐影响了社会人群结构的文化价值取向,而且随着华人在泰国社会的政治、经济地位的上升,华人成为社会发展不可忽视的力量,华人群体的审美习惯与艺术偏好也在寺庙壁画中得以显露。无论是诸如中国通俗文学图像的题材还是充满中国元素的艺术风格都与这种群体性的欣赏习惯和审美观念相关。

华人是中国传统文化的传播主体,华人的身份代表一种既有的文化传统,随着他们的迁移,在追求文化认同、满足自我精神需要、实现自我身份的过程中,发挥了文化传统的惯性作用,促进了中国艺术在异域的传播与接受。

华人赞助者群体兴起也是中国艺术产生影响的重要原因。随着华人尤其是在海上贸易中获得成功的商人在政治、经济上发挥作用的同时,他们也积极地投身于诸如修建寺庙、赞助寺庙艺术等宗教与文化活动中,并在其中发挥影响。据记载,绘有364幅《三国演义》故事的巴舍素塔瓦寺是清道光十八年(1838年)福建省漳州府海澄县郑氏华人将旧有寺庙修缮一新献给拉玛三世国王的,由此得到国王封官加爵,寺庙名就是根据他的官爵命名的。

华人手工业者(其中包括绘制壁画的画工)的输入,推动了艺术的传播,也一定程度上提高了泰国工艺和艺术的发展水平。上文提及的谷空佩是来自中国的壁画家,并在拉玛三世时期大获成功。还有大量未在壁画上直接留下姓名的华人画工及其传人,他们成为壁画创作与艺术传播的实践者,推动了中国艺术在泰国的播散。

(三)国王喜好与政治因素

海上贸易为中国艺术的传播提供了渠道,直接刺激了中国艺术在泰国的流传。华人大规模的迁徙为中国艺术的传播提供了受众,提供了中国艺术在泰国传播的动力,而且随着华人在泰国政治、经济地位的上升,一种普遍流行的华人艺术趣味逐渐蔓延,泰国寺庙壁画显露出中国风格是自然而然的事情了,但在这一过程中,皇室(宫廷)的艺术价值取向是这种艺术风向标的主导者。

在拉达纳哥信时代,大多数具有中国元素与中国风格的壁画出现于皇室的寺庙之中,一方面体现了皇族对于中国艺术的经济赞助;另一方面体现了皇家对时代风尚的引领,应该还要看到,这种流行的中国风格与主流的政治思想之间存在着一些关联性。

对于中国艺术的热爱是拉达纳哥信时代最为明显的特征。拉玛二世在大皇宫里按照中国风格建造了御花园。萨克迪·蓬拉塞普亲王(Prince Sakdi Ponlasep)修建了派差永蓬拉色寺(Wat Paichayon Ponlasep),其风格与拉差翁寺类似。

拉玛三世是拉达纳哥信时代早期建造和修缮寺庙的主要赞助者,还在拉玛二世时期,他就主持修建了王子寺,这座寺庙是中国风格建筑和壁画艺术的重要标榜。他在位期间建造和维修的寺庙达70余所,著名的如玉佛寺(Wat Phra Keaw)、卧佛寺、苏泰寺、黎明寺、甘拉亚那密寺(Wat Kalayanamitr)、天使寺(Wat Thepthidaram)等,这一时期所有的寺庙都受到中国元素的影响。

拉玛三世致力于将中国风格融入于他所修建的寺庙之中,这种风格无处不见:中国式的建筑飞檐、瓷器镶嵌的建筑装饰、作为“压舱石”的中国石雕、中国园林意蕴的寺庙空间以及中国风格的室内壁绘,等等。泰国艺术史上将这一时期的艺术风尚称之为“Silapa Prarachaniyom”,即国王喜好之艺术。

国王的喜好是风向标,对艺术时尚与趣味起着引领作用。拉玛三世引领了贵族阶层对中国艺术的追求与热爱,这也是中国艺术在拉玛三世时期大行其是的重要原因。到19世纪后期,国王蒙固(1851~1888年)和朱拉隆功(1888~1910年)积极地向欧洲学习,促进了暹罗的西方化,体现在艺术上同样如此,一种讲究焦点透视和明暗画法的欧洲壁画风格开始蔓延开来。当然并不是说从拉玛四世之后中国风格就消失殆尽,中国艺术与风格是融入了泰国艺术的整体之中。

从拉达纳哥信时代早期对中国艺术的热爱到中期热衷于欧洲艺术,这一转向如果仅仅归结为国王个人的爱好还不足以解释其内在原因,更为深层次的因素是政治导向与经济转向。拉达纳哥信时代早期,由于中国和暹罗之间缔结了密切的政治和贸易关系,激发和促使了暹罗学习和模仿中国文化的热情。从曼谷王朝建立之初,国王就寻求清政府在政治上认可与贸易上的往来,昭披耶却克里(Chao P'ya Chakri)自称是郑信的儿子,取名为“郑华”,并宣称遵循三年一贡的旧例,遣使向清廷朝贡。

1787年,清朝正式册封郑华为暹罗国王。1782年到1852年的70年间,暹罗共35次遣使来华,拉玛二世、拉玛三世都受到清朝政府的册封。清道光年间(1821~1850年),拉玛三世曾遣使入贡请封,自称“郑福”,在位期间入贡达5次之多。朝贡既是政治行为,也是经济行为,在朝贡贸易中,暹罗获利颇多;更为大宗的民间海外贸易也促使了泰国经济的长足发展。但在西方列强发动鸦片战争之后,又经过中国国内太平天国的冲击,清政权岌岌可危。

1852年以后暹罗向清政府的朝贡关系终止,中泰之间近代的外交关系也未能随之建立起来。贸易方面,欧洲的轮船也逐渐替代了中国帆船而成为海上贸易的主角。在这样的政治与经济形势下,艺术的转向不能独立于其他社会因素之外,必然要受到诸如国家政治、经济因素的制约,所以正如索姆基德(Somkid Jirathutsanakul)所说:“如果暹罗在建筑上仍然保有太多中国影响的话,这会威胁到他的主权独立性,因为西方列强可能会认为暹罗还是附属于中国的野蛮国家”。不唯建筑,其他艺术也成为政治身份的直接表征。在国际政治和社会发展的内在驱动与导引下,拉玛四世以后中国艺术的影响逐渐缩减。