费慰梅(Wilma Canon Fairbank)(1909-2002),美国人,著名汉学家,研究中国艺术和建筑 。2002年4月4日,费慰梅(Wilma Canon Fairbank)老人在她与丈夫费正清(John King Fairbank)共同居住过五十多年的家中辞世,终年92岁。在中国,许多人认识费慰梅,王世襄先生早在半个多世纪前就翻译过她的论文,她最后的著作《梁思成与林徽因——一对探索中国建筑史的伴侣》(Liang and Lin:Partners in Exploring China’s Architectural Past, University of Pennsylvania Press, 1994)也已译成中文。但是,如果在网上检索“费慰梅” 三个字,就会发现前面总有“费正清的夫人”、“林徽因的朋友”这样的定语。一部最新的汉画像石著作在回顾学术史时,仍遗漏了她的论著。可以说,我们今天所看到的,只是作为配角出现的费慰梅的一个侧影。我们对她在学术上的贡献,了解得还太少。1909年,费慰梅出生在马萨诸塞州波士顿市剑桥。她小时候的家现在是哈佛燕京图书馆的所在地;她去世时的家环抱在哈佛小广场以南的学生公寓之间。在这两个地点之间步行只需十来分钟。但近一个世纪以来,费慰梅去过大大小小的城市和乡村,她的思想穿越了三两千年的时光,她的情感联系着地球两面的两个大国。

费慰梅的父亲是哈佛医学院著名的生理学家。费慰梅曾在哈佛拉德克利夫女子学院(Radcliffe College)美术系读书。那时,她梦想成为一名艺术家,并得到了母亲的支持。费慰梅一次次到福格美术馆参观,也开始接触中国和日本艺术。她曾听过法国汉学家伯希和(Paul Pelliot)的课。高年级时在华尔纳(Langdon Warner)的课堂上,她第一次看到了山东嘉祥东汉武氏祠画像石的拓片。

这时期她还读了沙畹(Édouard Chavannes)的著作《中国北部考古调查》(Mission archéologique dans la Chine septentrionale, Paris, 1913),这部书,成了她心目中的圣经。1929年费慰梅结识了来自南达科他州的青年费正清,这位日后美国近代中国历史和政治研究的权威,成了她的恋人。

费正清与费慰梅

象牙塔中的见闻激发起费慰梅对中国艺术难以按捺的热情。她1931年大学毕业,第二年就搭乘上一艘轮船,经过太平洋上一个月的颠簸来到中国。费慰梅到达北京后的第一件事就是买了一套武氏祠拓片。这一年,她与正在中国准备博士论文材料的费正清结了婚,他们的家就在西总布胡同21号四合院。

这时日军已在上海登陆,但北京城依然宁静。这是费慰梅最快乐的一段日子,每天,她与丈夫沿着高大厚实的城墙散步,到紫禁城参观历代皇室珍藏的艺术品,在古玩行中挑选各色物品。最让他们高兴的是遇到了宾夕法尼亚大学毕业的梁思成和林徽因,北总布胡同3号充满阳光的梁家小院,成了他们经常聚会的地方。

我们在梁和林的多种传记中都能找到这两对年轻夫妇的合影(图1)。曾经学习过绘画的林徽因十分高兴结识这位来自美国的年轻画家,而林徽因在艺术与文学等多方面的修养也深深吸引着费慰梅。更重要的是,这两对年轻人有着相似的生活姿态。

1934年费正清、费慰梅

与梁思成、林徽因在金岳霖家

费慰梅开始学习汉语,学习中国书法和绘画。她一次次带上铺盖卷,去探访京郊的寺庙、长城,去承德,去龙门,去云冈。费慰梅回忆起这些日子时,动情地写道:“中国给了我一种全新的感受。我似乎沉浸在了一种完全不同的艺术与自然美之中。观看,倾听,触摸,品尝,我甚至去闻一闻,我的感官从未如此灵敏。”

1934年5月,费慰梅与一位朋友一起调查了嘉祥武氏祠,随后又调查了山东金乡县的东汉“朱鲔石室”(《梦溪笔谈》曾记述该祠堂的画像。实际上,扶沟侯朱鲔约死于公元50年,与这座2世纪的祠堂并无关系)及墓葬。她们乘坐火车、汽车、人力车,最后还有长距离的徒步行走。8月,费氏夫妇又与梁思成、林徽因一起,以汾州(今汾阳)城外的峪道河为根据地,在太原、文水、汾阳、孝义、介休、灵石、霍县、赵城等县进行考察,探访到四十多处古建筑,包括著名的赵城上下广胜寺。

这期间,费慰梅学习到了测绘古建筑的基本方法。费氏《梁思成与林徽因》一书记述了他们在战争的缝隙间去往赵城途中一段泥泞而又令人兴奋的行程。她以富有诗意的文字,简洁地勾画出雨过天晴后,落日余晖中美丽的下广胜寺。

这些文字中迷人的色彩还见于费慰梅笔下一幅幅水彩画。她一路走,一路画,甚至将在北京的居室绘上壁画。她还曾在北京举办了一个小型的画展。在哈佛费正清研究中心的会议室里,今天仍陈列着她的几幅水彩画,有云岗石窟的外景、耕作的农民、色彩丰富的高粱地(图2)、拉骆驼的工人。

费慰梅曾跟墨西哥画家李维拉(Diego Rivera)学习,她的水彩画明显有着李维拉的影响,色彩简洁概括,朴素明快,富有装饰效果。

费慰梅水彩画作品

1936年底,费慰梅回到剑桥后,完成了两篇论山东汉代画像石艺术的文章。从此,她的兴趣由绘画转向了考古学和艺术史领域。1941年秋,费正清受聘于美国政府,一家人移居华盛顿。

费慰梅则在次年1月成为新成立的美国国务院文化关系部中国组的首名职员,负责学术和文化交流。

9月,费正清以国务院文化关系计划联络官的身份被派往中国,费慰梅则继续留在华盛顿工作。由于费慰梅在汉代建筑与艺术研究上有重要的贡献,1944年她被营造学社接纳为社员,这是营造学社所接纳的最后一名社员。

1945年夏,费慰梅到达重庆。这时她的身份是美国驻华大使馆文化参赞。被任命为中国战地文物保护委员会副主席的梁思成迎接了她。她与梁思成带着日本投降好消息,一起到营造学社的临时驻地重庆李庄看望了林徽因。

此后,两家频繁地聚会,为在贫困和疾病中挣扎的林徽因带来了许多欢乐。费慰梅在工作之余还与德国历史学家傅吾康(Wolfgang Franke)调查了岷江沿岸的十几座汉代崖墓。

1947年,费慰梅回到美国。1949年后,由于两国关系的变化,她已不可能再回到中国做任何野外调查,更使她感到难过的是,她与梁思成夫妇的联系也从此中断。

1952年9月,费慰梅有机会来到日本。这时的日本满目战争的疮痍,但她很快在京都研究院找到一位研究中国艺术的年轻学者北野正男。北野战争期间曾参与调查辽宁辽阳北园东汉壁画墓,但大部分资料在战后丢失。

费慰梅与北野用彼此都能通晓的汉语交流,利用幸存的测绘图和少数照片,一同完成了对北园汉墓的研究(“Han Mural Paintings in the Pei-yuan Tomb at Liao-yang, South Manchria”)。1950年代到1960年代初,她还完成了两篇探讨青铜器铸造技术与纹样的文章。

1972年,费慰梅出版了她的论文集《复原历史的探险——汉代壁画与商青铜模具》(Adventures in Retrieval:Han Murals and Shang Bronze Molds, Harvard University Press, 1972),收入了关于汉代石刻和商周青铜器艺术的主要论文,扉页上写着“纪念林徽因——艺术家·建筑学家·诗人”,“林徽音(因)”三个汉字取自林的笔迹,下面还有一行英文:“One out of many—Many in one”。

费慰梅没有博士学位,这使得她无法走上哈佛的讲台。但是在三十多年间的每个星期四下午,费正清与费慰梅都要为哈佛和来自世界各地研究中国的学者们举办一个茶会。食品只有茶、黄瓜三明治及巧克力饼,而且几乎是一成不变,有的人竟是二十年的常客。

实际上,这个茶会成了哈佛中国研究者之家,而费慰梅则是这个家的主妇。她虽然偶尔插上几句话,但更多的时间里,她是那些中国话题忠实的倾听者。

1944年梁思成用英文撰写成《图像中国建筑史》(A Pictorial History of Chinese Architecture)一书,1946年带到美国,由费慰梅编辑,但因种种原因该书未能及时出版。在费慰梅的努力下,1984年该书终于由梁思成的母校宾夕法尼亚大学出版社出版,并荣获当年全美出版奖。

至1990年,5000册书全部售出。1994年,费慰梅又在麻省理工学院出版社出版了《梁思成与林徽因》一书。为了撰写该书,费慰梅在1979—1985年曾多次到中国访问,还在林洙教授的陪同下重访山西。

02

文如其人,费慰梅对绘画的热爱、对技术的迷恋、对建筑的兴趣、对中国的情感,乃至她的敏锐、细腻、虔诚与平淡,都恰如其分地融合在她严肃的论文中。她的著作并不多,但其独特的思路和研究方法至今依然具有重要的价值。

费慰梅最精彩的文章是《武梁祠建筑原型考》(The Offering Shrines of “Wu Liang Tz’u”)。武氏祠是东汉晚期武氏家族墓地的几座祠堂,旧称“武梁祠”,实际上武梁祠只是这组祠堂中的一座。武氏刻石最早见于欧阳修《集古录》、赵明诚《金石录》等著作,后诸祠堂倾毁并湮没于地下。清乾隆五十一年(1786),钱塘人黄易重新发掘,使武氏祠画像闻名中外。

武氏祠有上千年的学术史,但历代金石学著作多只摹刻题字或画像并加以考释,很少有人注意建筑的问题。费慰梅看到武氏祠刻石的第一印象是“建筑物构件的大杂烩”。她发问:“什么是武氏祠?”“建筑!什么样子的建筑?地上的还是地下的?有多少?有可能重建它们吗?”问题如此朴素,但却被长期忽视。

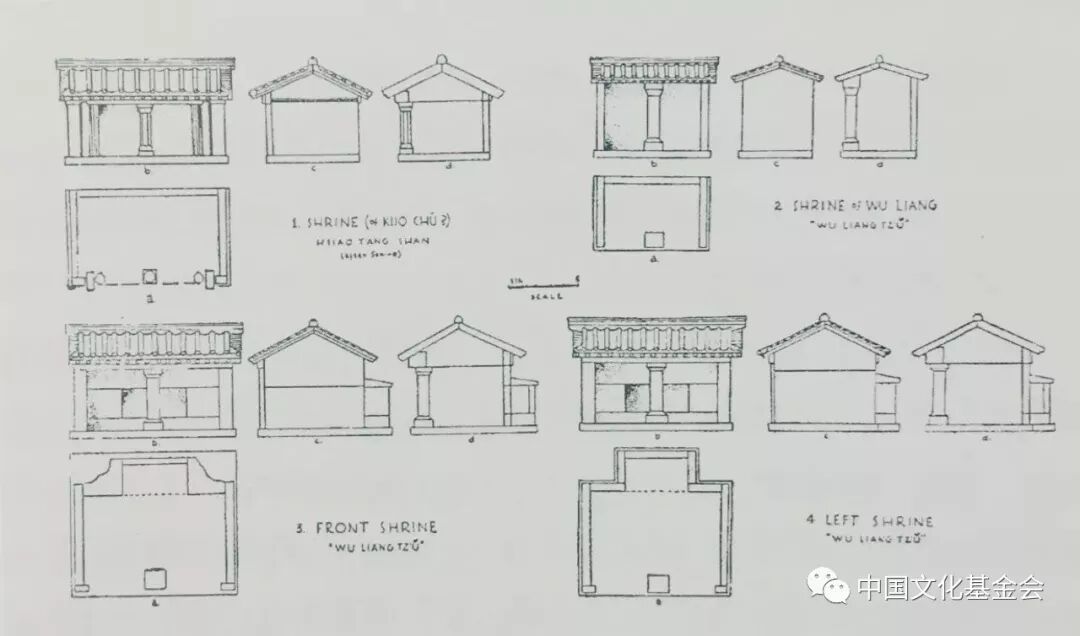

“建筑”二字之所以能跳到费慰梅的眼前,乃得益于梁思成、林徽因夫妇的影响。武氏祠原石均砌在墙内,费慰梅无法进行准确测量。她将拓片按照同一比例反拍,然后进行拼对,对照尚完整保存在地上的山东长清孝堂山东汉石祠,将这些散乱的石头复原成三座祠堂(图3)。

费慰梅绘制的东汉武氏祠复原图

(左上为用以参证的东汉孝堂山石祠)

这篇论文得到中国和西方学者们广泛的好评,并被王世襄译成中文,发表在1945年出版的最后一期(第七卷二期)《中国营造学社汇刊》上。尽管限于条件,她的复原方案某些细节尚不完美,但这一研究方向却是开创性的。她说:

我甚至希望中国的考古学家真正重建武氏祠,来验证我的假设。当我们研究的画像只是单个的、分散的石刻或拓片的时候,其原有配置关系以及它们在建筑中特定位置的意义就被忽视了。一旦我们了解这种“位置的意义”,我们就能解释以前主题不详的画面。

这种复原工作及其在画像解释层面上的价值,都被后来的学者所实践。1963年日本学者秋山进午发表《武氏祠复原的再检讨》一文,1981年中国学者蒋英矩、吴文祺发表《武氏祠画像石建筑配置考》一文,都对费氏方案作了修正。特别是后者,由于建立在对原石实测的基础上,使得这一历史使命最终得以完成。蒋英炬先生曾对我说,他1963年从顾铁符先生处看到费文的译文,就在一本油印讲义的背面逐字逐句抄录了全文,订成厚厚一大本,以“一级文物”自珍,保存至今。在复原的基础上,巫鸿教授1989年出版了《武梁祠——中国早期画像艺术的思想性》(The Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art, Stanford University Press, 1989)一书,从整体上对武梁祠画像的意义进行解读,成为近年西方中国美术史研究卓有影响的著作之一。

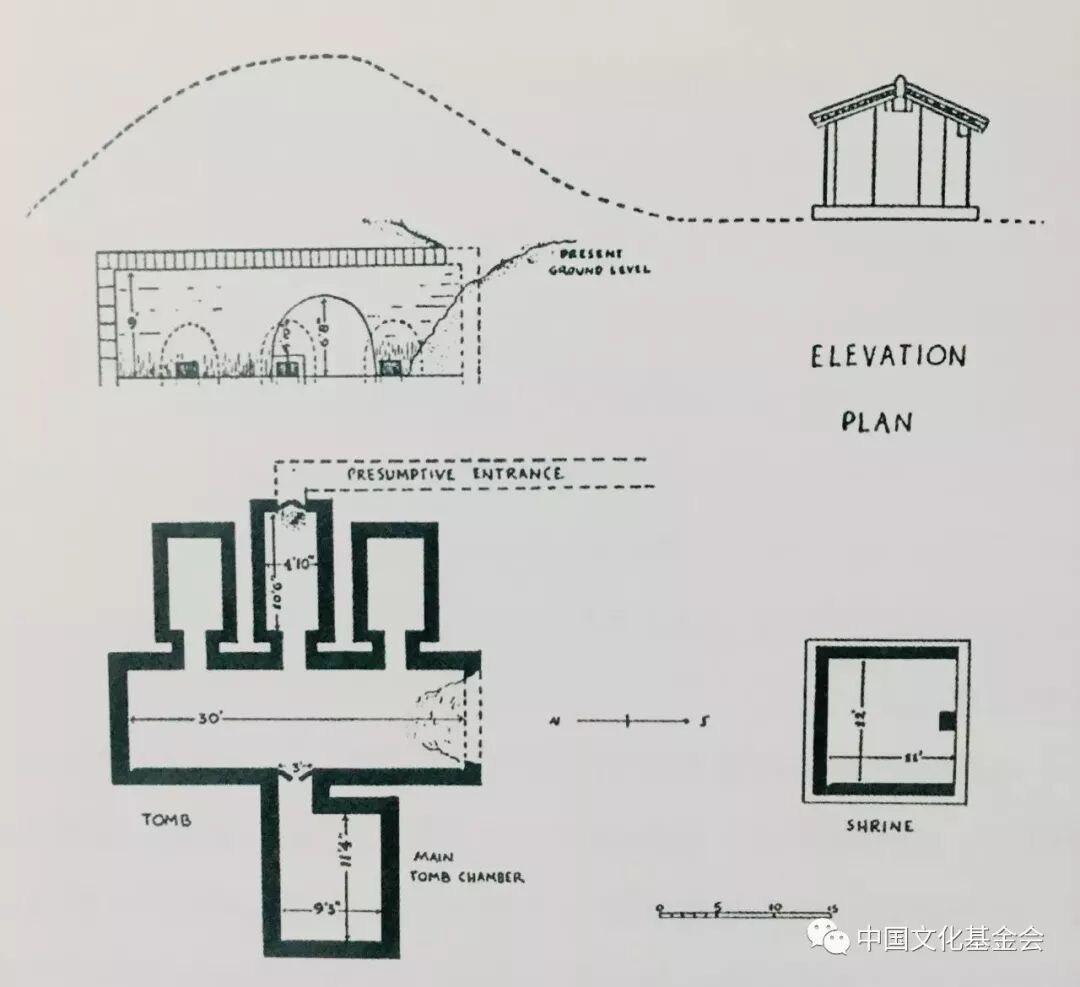

当费慰梅在沙畹著作的指引下来到山东金乡,试图对著名的“朱鲔祠堂”进行调查时,这座祠堂已被无知的好心人拆散,搬到县城保存。但费慰梅还是对其墓葬进行了调查,并绘制出测绘图(图4),这是迄今关于这座汉墓惟一的记录。她在1954年发表的《理解汉代壁画艺术的锁钥》(A Structural Key to Han Mural Art)一文同样利用拓片对“朱鲔祠堂”进行了复原。

此外,她还注意到该祠堂画像的风格与武氏祠截然不同,她提出一种假设:“朱鲔祠堂”画像三维的透视关系、微妙精到的线刻,以及富有个性的人物形象,都是对彩绘壁画的模仿,而武氏祠、孝堂山祠堂的画像是对汉代模印砖的模仿;前者的建筑模仿木结构祠堂,后者的建筑则模仿模印砖祠堂。此前有的学者则将这种风格差异的原因片面地归结为年代的不同。

费慰梅从图像风格出发,进而探讨了技术的渊源和材料,沟通了汉代不同形式的壁画装饰,思路十分独特。

费慰梅绘制的金乡东汉“朱鲔石室”墓葬

与祠堂位置关系图

费慰梅没有专文研究巴蜀汉代艺术,但她在论文集的序言中提出了一些很有意义的见解,例如她特别强调山东与巴蜀的联系,指出山东汉代丧葬艺术所有的因素,如神道、祠堂、阙等,都可以在西南地区的崖墓中找到相对应的结构或图像。她还试图对四川省博物馆所藏新津宝子山崖墓赵氏刻石进行复原,探索这批石刻的配置关系。

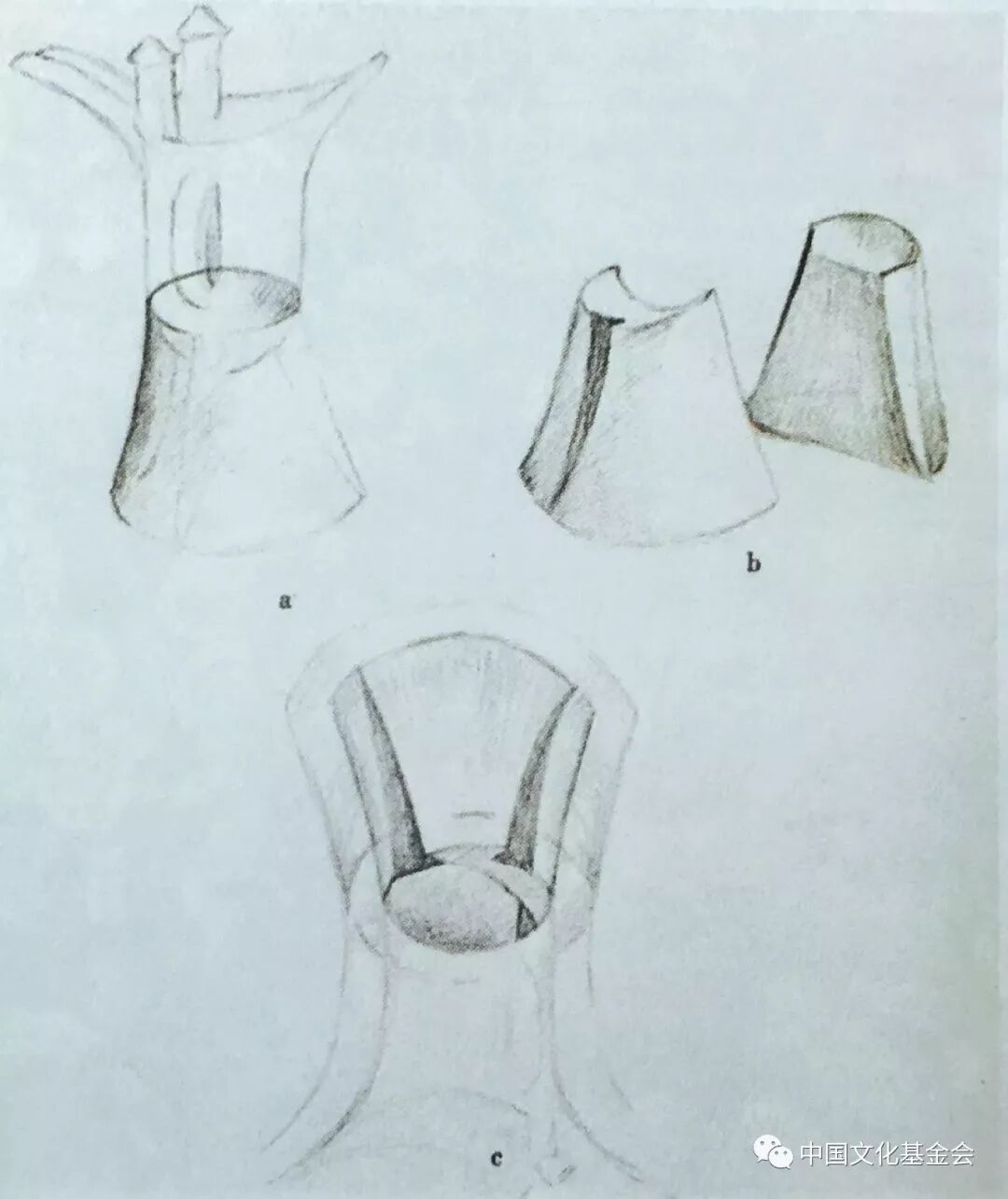

1962年,费慰梅发表了一篇题为《块范技术与商代铜器纹饰》(Piece-Mold Craftsmanship and Shang Bronze Design)的文章。

在写作过程中,费慰梅受到了以分析青铜器形式风格而著称的罗樾(Max Loehr)教授的影响,但是与罗樾不同的是,费慰梅试图进一步探讨纹样风格的成因。她根据青铜器的铸造痕迹仔细分析了块范技术的方法与原理,并讨论了这种技术对于青铜器装饰的影响,同时她还谈到了陶器制作技术对于青铜器铸造的影响。

从中我们可以看到,费慰梅从汉代石刻研究中总结出的方法和理论得到了更广泛的运用。1964年,费慰梅利用在台北中研院访问的机会,与专门从事殷墟青铜器铸造技术研究的万家保合作,以安阳后岗出土的R1069号铜爵为标本,撰写了《商铜爵足的铸造:模具上的雕刻》(Shang Bronze Chueh Legs: Carved in the Mould)一文,次年发表(图5)。

费慰梅的论文具有鲜明的个性,她认为“最有用的工具是眼睛”。她许多独到的见解均得益于实地调查。她的方法还得益于艺术实践和对于技术的重视。在研究汉代石刻时,费慰梅发现拓片只表达了画像原有设计的“底片”效果,那么,原来的设计稿是怎样的?她虔诚地将自己看作一名汉代石刻的学徒工,一笔一笔细心地绘制了武氏祠两幅画像(图6、7)和“朱鲔祠堂”整套画像的线描图,试图借此体验古代艺术家和工匠们的创作过程。

费慰梅绘制的

东汉武氏祠画像线图

不少研究者专注于主题和风格自身发展轨迹的研究,见物见不人。而费慰梅认为,即使一件艺术品的作者不知其名,也不能将其看作对于审美价值不具人性的表现,它总是由在人的情感支配下一双特殊的手创造的,其美感的来源就是艺术家所掌握的技术。她通过绘画来表达自己敏锐的视觉感受,又从对艺术作品的感性体验,成功地过渡到对历史问题的理性思考。

我是在1997年2月10日下午见到费慰梅老人的(图8)。通过巫鸿教授的联系,我在好友曾蓝莹(当时她是哈佛的博士候选人)陪同下按照预约的时间扣开了她的家门,但老人已经换好衣服等候很久了。一坐下来,她就说:“我正在重读山东的材料。”——因为我来自山东。我立刻意识到,老人并不只是要接见我本人,而是要接见又一代的人。费慰梅声音平缓温和,如同她书中的那些文字。她把自己画的武氏祠线描图拿给我看,还十分关心武氏祠原石是否被复原,学者们的意见是否被采纳。她说:“是武氏祠介绍我们认识的。”老人赠我一册英文版《梁思成与林徽因》,她正在盼望着该书的中文版出版,盼望着拥有更多年轻的中国读者。

对于这一代的中国读者,梁和林的那个时代可能也是陌生的,似乎故事发生在遥远的过去,但是这也是中国现代史的一部分——而且是十分感人的。

其实,费慰梅本人也是“那个时代”重要的一页。现在这一页被时间之神无情地翻了过去,但是,我们不应该忘却那些人物和文字的意义。

原刊《读书》2003年2期,题目有所修改,收入郑岩《看见美好——文物与人物》,人民美术出版社,2017年。